RISORSE UMANE

Entro il 2050, la popolazione d’età superiore ai 65 anni raddoppierà, superando i due miliardi di individui. Secondo lo Stanford Center on Longevity non siamo pronti. La buona notizia è che sappiamo come cambiare i connotati all’invecchiamento

Odile Robotti

Maggio 2024

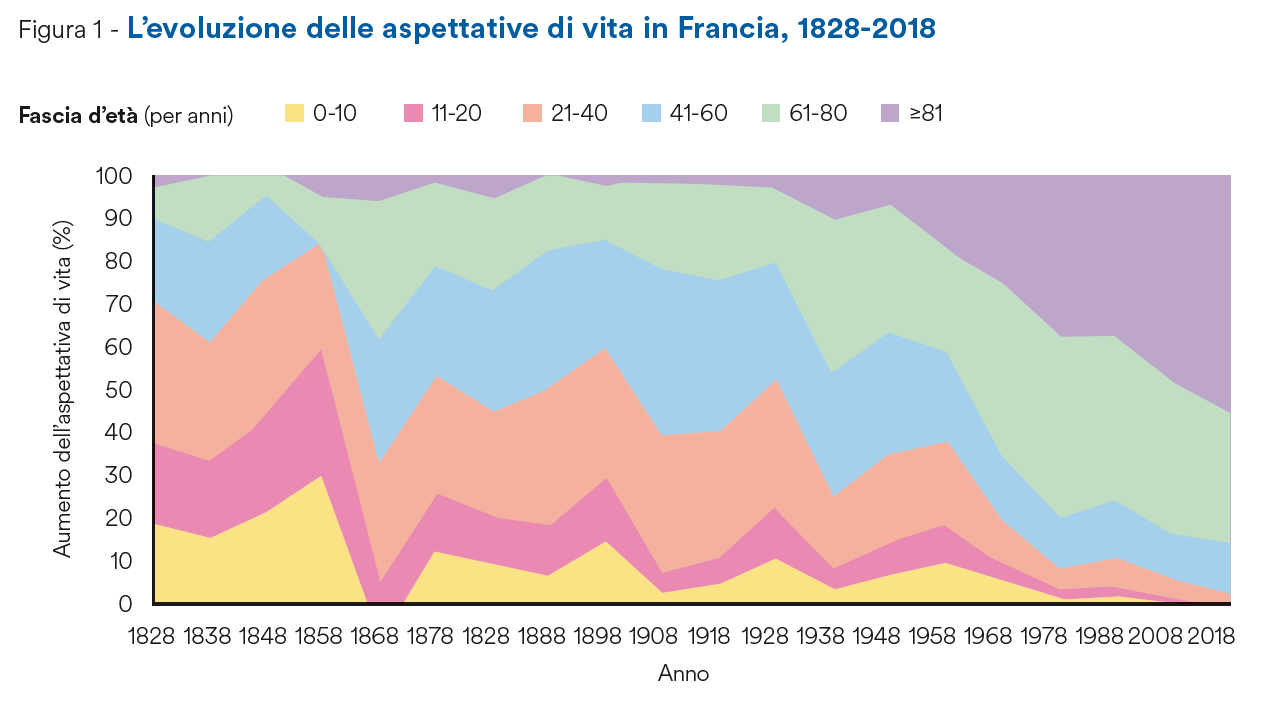

Nemmeno la longevità è più quella di una volta. Fino a 50 anni fa, l’allungamento della vita media era dovuto alla maggiore sopravvivenza delle persone sotto i 60 anni, conquistata principalmente grazie alla lotta contro le malattie infettive. Negli ultimi decenni, invece, i miglioramenti nell'aspettativa di vita hanno riguardato prevalentemente le coorti più anziane: attualmente l’80% circa dell’allungamento della vita media è riconducibile alla popolazione sopra i 60 anni[1] (figura 1). Come osserva Andrew Scott, poiché questa popolazione è tendenzialmente inattiva da un punto di vista economico, la storica relazione positiva tra aspettativa di vita e prodotto interno lordo è venuta meno. Ma un altro elemento ha contribuito a privare la longevità della sua buona fama: l'aspettativa di vita aumenta più velocemente dell'aspettativa di vita in salute. Andando avanti così, più la società diventerà longeva, più aumenterà il numero di persone con qualità di vita molto bassa che necessitano di assistenza. Sembra quasi che la longevità, da amica, sia diventata nemica. In realtà, è così solo se rinunciamo a governarla.

Mettere al centro la variabile chiave. La scienza dell’invecchiamento è giovane, ed è presumibile che la sua maturità ci riserverà delle sorprese, forse perfino il raggiungimento della velocità di fuga della longevità, in cui l'aspettativa di vita si estende più velocemente del tempo che passa, portando all’immortalità biologica (la quale porrebbe, a sua volta, altri problemi). Nell’attesa, non dobbiamo perdere di vista la variabile chiave da governare, cioè l’aspettativa di vita in salute, che infatti da più parti si suggerisce di aggiungere agli obiettivi politici, similmente a quanto avviene per l’inflazione e le emissioni di CO₂. Porre al centro l’aspettativa di vita sana cambierebbe il nostro modo di affrontare la longevità dando impulso alla scienza interdisciplinare della prevenzione, il cui fine è modificare i fattori di rischio e protettivi fin dalla prima età adulta lungo tutto l'arco della vita.

Sapere che l’invecchiamento è malleabile. Parallelamente, occorre fare divulgazione sulla malleabilità dell’invecchiamento. Anche se la genetica gioca un ruolo nel determinare come invecchiamo, tendiamo a sovrastimarlo: numerose evidenze scientifiche le attribuiscono un peso del 15%, mentre il restante 85% sarebbe riconducibile a fattori epigenetici modificabili. Come sottolinea Scott, sappiamo già come influenzare la relazione tra salute e età cronologica con gli stili di vita[2] e con la prevenzione. La sfida è far percolare le indicazioni della comunità scientifica fino a raggiungere in modo pervasivo la popolazione e convincerla (magari con un po’ di “spinta gentile”) ad adottare i comportamenti consigliati fin dalla più tenera età.

Diventare consapevolmente longevi. Il terzo fronte su cui agire è la longevity literacy: occorre diffondere nella popolazione la conoscenza dell’aspettativa di vita e delle sue implicazioni, fondamentale per una corretta pianificazione finanziaria e per non sottostimare l'importanza di “investire in un buon invecchiamento”. C’è spazio per migliorare: infatti, anche se è ampiamente noto che l’aspettativa di vita è aumentata, lo è molto meno la misura del fenomeno. Ci sono due riferimenti sbagliati, ma diffusi: la durata della vita dei propri genitori, o addirittura dei nonni, e l’aspettativa di vita alla nascita. Il primo riferimento, spesso inconscio, è chiaramente scorretto, perché presuppone staticità nell’invecchiamento. Il secondo ancoraggio fuorviante è l’aspettativa di vita alla nascita, un dato molto divulgato ma non sempre interpretato correttamente. Infatti, esso incorpora tutte le cause di morte, anche quelle relative agli anni precedenti l’età matura; quindi, sottostima l’aspettativa reale di una persona che ormai ha raggiunto 65 anni (negli USA un uomo di 65 anni vivrà fino a 84 anni e una donna della stessa età fino a 87, ma le aspettative di vita alla nascita sono rispettivamente 74,8 e 80,2 anni)[3]. Secondo un’indagine del TIAA Institute e del Global Financial Literacy Excellence Center, il 31% del campione di adulti USA interpellati sottostima la propria aspettativa di vita e il 25% non ne ha proprio idea.

Rivedere l’idea di pensione. Il pensionamento dovrebbe essere accompagnato dall’avvertenza che può nuocere alla salute: nei primi due anni dal momento in cui si va in pensione, infatti, aumentano gli eventi cardiovascolari, la depressione e il ricorso a medici, specialisti e terapie[4]. L’ipotesi è che sia il senso di vuoto e di “inutilità percepita”, accompagnato spesso a un progressivo sfoltimento delle relazioni, ad avere effetti negativi, ma le persone non sono avvertite di questo rischio. Anzi, sembra che la società dai pensionati si aspetti che non facciano nulla: in inglese pensionamento si dice retirement e in francese retraite, con la chiara suggestione di farsi da parte; in tedesco si dice Ruhestand, che significa “stato di riposo” e, in italiano, il termine pensionato suggerisce l’idea di qualcuno il cui ruolo sociale è percepire una rendita (etimologicamente, pensione deriva da prendere). Questa aspettativa depotenziante contribuisce a creare la propria stessa realtà con costi individuali e sociali importanti. La quarta raccomandazione è quindi di rivedere il costrutto sociale della pensione, alla quale dovremmo, come prima cosa, cambiare nome.

Incoraggiare la partecipazione alla vita sociale dei pensionati. Definita come “essere impegnati in almeno un’occupazione tra lavoro, volontariato, altre attività pro-sociali e istruzione”, la partecipazione alla vita sociale offre grandi vantaggi per i senior: secondo un’indagine del McKinsey Health Institute[5] riduce i tassi di isolamento fino a un terzo nelle economie ad alto reddito e fino a metà nelle economie a basso e medio reddito. Questa non è una cosa da poco: una meta-analisi[6] nella quale sono stati elaborati i risultati di 148 studi (per un totale di 308.849 partecipanti) ha trovato che le scarse relazioni sociali sono associate a un aumento del 29% delle malattie cardiovascolari e del 32% degli ictus. Altri studi[7] confermano che la solitudine e l’isolamento sociale sono fattori di rischio per i senior, tanto che anche il CDC (Center for Disease Control and Prevention) americano ne ha evidenziati e quantificati gli effetti negativi. Per chiarire il concetto, il Responsabile della salute pubblica degli Stati Uniti ha dichiarato che la solitudine è dannosa quanto fumare 15 sigarette al giorno. La partecipazione sociale, sempre secondo l’indagine del McKinsey Health Institute, risulta anche essere il fattore più importante nell’influenzare la salute percepita dei senior, facendoli “sentire meglio”. Eppure, nelle economie ad alto reddito, il 41% di loro non prende parte in nessuna delle attività citate, anche se non sempre per scelta. Per esempio, una quota considerevole dei senior intervistati (dal 19% nelle economie ad alto reddito al 25% in quelle a basso reddito) vorrebbe lavorare, anche se con formule più flessibili. Il McKinsey Health Institute valuta che vi sarebbe un incremento annuo potenziale del PIL di 5 trilioni di dollari per le economie ad alto reddito se tutti gli individui dai 55 anni in su che lo desiderano riuscissero a trovare lavoro. Anche le altre attività presentano un’importante domanda non soddisfatta, fatta di persone che vorrebbero svolgerle ma non lo fanno. Ciò suggerisce che vi sia spazio per aumentare la partecipazione sociale dei senior, anzitutto rendendo più facile trovare opportunità di partecipazione adatte a sé, ma anche aumentando la loro motivazione, per esempio educandoli sui benefici e fornendo incentivi, anche simbolici, e riconoscimenti. Questa è la quinta area sulla quale intervenire.

Incoraggiare la domanda dei senior. Anche se le persone sopra i 50 anni sono già responsabili di metà dei consumi globali (entro il 2050 la percentuale salirà al 60) e il segmento di consumatori la cui spesa cresce più rapidamente è quello degli over 65[8], sappiamo che sotto-consumano per mancanza di offerta e di pubblicità adatte a stimolarli. L’attenzione che viene data alle loro reali esigenze è infatti ancora insufficiente, risente degli stereotipi e riflette una vecchia concezione dell’invecchiamento. Alcune aziende hanno iniziato finalmente a sviluppare prodotti e servizi che rivelano una visione potenziante e moderna dell’invecchiamento, perché consentono ai senior di vivere pienamente anche in presenza di limitazioni fisiche. Cito come esempio la Tango Belt: molto simile a una normale cintura, rileva automaticamente una caduta grave attivando gli airbag per ridurre l’impatto, al contempo allertando una persona indicata. La suggestione che si possa ballare il tango, chiaramente un’iperbole, trasmette l’idea che si possa vivere pienamente anche in vecchiaia. La sesta area di intervento è incoraggiare le aziende a sviluppare sempre più prodotti e servizi che promuovano un invecchiamento attivo, partecipe e connesso con le altre generazioni.

Far rientrare la preparazione alla longevità nella CSR. C’è anche un altro modo in cui le organizzazioni potrebbero dare un contributo significativo alla longevity readiness sociale, sapendo che quello che fanno al proprio interno riverbera fuori di esse moltiplicandone l’impatto.

Potrebbero cominciare col darsi obiettivi rigorosi sull’inclusione di età, come è stato fatto, per esempio, per l’inclusione di genere. Attualmente, la co-presenza di quattro generazioni nei luoghi di lavoro, una circostanza senza precedenti strettamente legata alla longevità, non è valorizzata: nelle organizzazioni vi sono uffici “giovani” e “vecchi”, sono normalizzate sottili discriminazioni legate all’età e tollerati i campanilismi generazionali. Il dialogo, la comprensione e la collaborazione tra persone di età diverse sono lasciati all’iniziativa individuale, senza incoraggiamenti e facilitazioni (i programmi di mentoring e reverse-mentoring, molto utili, avvengono però su numeriche limitate che non cambiano la cultura). Nei casi estremi, questo impedisce trasferimenti di competenze da senior a junior con il rischio di danni “irreversibili”, più spesso si perdono, invece, delle opportunità di arricchimento umano e professionale reciproche. Le organizzazioni potrebbero inoltre formare i dipendenti per scardinare gli stereotipi legati all’età, per instillare la comprensione e il senso di interdipendenza tra generazioni, e per incoraggiare i senior a diventare mentori dei giovani. Inoltre, potrebbero attuare misure per assicurare che nei processi HR, inclusa la selezione esterna, non vi siano discriminazioni basate sull’età.

Il secondo contributo che le organizzazioni potrebbero dare è alfabetizzare alla longevità i propri dipendenti, prepararli a una vita multistadio fatta di transizioni e trasmettere una nuova visione dell’invecchiamento, più socialmente partecipativo. Per esempio, potrebbero suggerire ai propri dipendenti in uscita per pensionamento come identificare e scegliere le attività pro-sociali da svolgere negli anni a venire, spiegando perché li aiuteranno a invecchiare meglio. Sappiamo infatti che molte persone cadono nell’inattività perché non ne conoscono i rischi o perché non sono motivate a prendere l’iniziativa.

Infine, le organizzazioni possono usare la “spinta gentile”, come già molte fanno, per incentivare in tutta la popolazione organizzativa comportamenti e stili di vita sani, per esempio proponendo menu salutari nelle mense, nascondendo gli ascensori, allestendo palestre interne. Anche in questo caso, le buone abitudini acquisite grazie all’organizzazione vengono portate fuori di essa nelle famiglie e nella comunità.

Le organizzazioni più avanzate stanno già attivandosi per inserire l’educazione alla longevità e la preparazione al pensionamento attivo all’interno dei programmi formativi e di wellness dei dipendenti. L’auspicio è che creino emulazione positiva, trasformando un comportamento virtuoso in prassi comune, e che, un domani, la preparazione alla longevità rientri nella responsabilità sociale d’impresa: l’obiettivo sociale degli ESG si presterebbe bene ad accogliere questo sotto-obiettivo.

Se costa, non è un dono. La longevità non è un dono dato che non ci viene regalata. Se nel gestirla prenderemo la strada virtuosa, ci costerà sforzi notevoli. Dovremo realizzare un’ampia collaborazione tra settore pubblico, privato e non-profit e tra discipline differenti, mediche e non, e occorrerà trovare il giusto mix tra istruzione, informazione e incentivi, per indirizzare stili di vita corretti. Infine, a ciascuno di noi, richiederà impegno nel pianificare la propria longevità e nell’adottare le migliori pratiche negli stili di vita cambiando qualche abitudine. Se invece non prenderemo la strada virtuosa, cioè se non faremo nulla o faremo troppo poco, finiremo per pagare la longevità ancora più cara.

Odile Robotti è amministratore unico di Learning Edge srl, società specializzata nell’ottimizzazione del talento organizzativo, e insegna all’Università Vita-Salute San Raffaele. Molto attiva sui temi dell’inclusione, della leadership femminile, della longevità e delle transizioni professionali, Odile è autrice di due libri: Il talento delle donne (Sperling & Kupfer, 2013 e Mind Edizioni, 2019) e Il magico potere di ricominciare (Mind Edizioni, 2019). Presidente e fondatrice di enti del terzo settore (MilanoAltruista, ItaliaAltruista e Dress for Success Milan), Odile è anche country leader del 30% Club Italy e co-fondatrice della Carica delle 101, la community femminile che supporta le start-up.

[1] Andrew J. Scott, “The economics of longevity. An introduction”, The Journal of the Economics of Ageing,

Volume 24, 2023

[2] Le aree chiave di intervento sono: cardiovascolare, nutrizionale, attività fisica, sonno e massa e funzionalità muscolare

[3] Longevity Literacy Is Key to Retirement Readiness | Next Avenue

[4] “Andare in pensione (anche con quota 100) fa male alla salute”. Il Sole 24 Ore, 29 novembre 2019

[5] McKinsey Health Institute, Age is just a number: How older adults view healthy aging, May 2023

[6] Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB, “Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review, PLoS Med. 2010 Jul 27;7(7).

[7] Davies, K. et al., “The longitudinal relationship between loneliness, social isolation, and frailty in older adults in England: a prospective analysis”, The Lancet Healthy Longevity, 2021

[8] Brookings, The silver economy is coming of age: A look at the growing spending power of seniors, 2021

[9] Robotti, “Restartability”, Harvard Business Review Italia, luglio-agosto 2018