INNOVAZIONE

Carlo Bagnoli, Massimo Portincaso

Maggio 2021

Il deep tech non è una nuova tecnologia, ma un nuovo approccio all’innovazione aziendale. Più precisamente è la quarta onda d’innovazione e, probabilmente, la più dirompente dopo quelle sprigionate dalla rivoluzione industriale nei campi della chimica, dei materiali, dell’elettricità e comunicazioni, dai grandi laboratori di ricerca aziendali (es.: Xerox Parc e Bell Labs) e, quindi, dalle start-up digitali e bio-tecnologiche (es.: Apple e Genentech). Essa è potenzialmente in grado di avere un impatto sul business e sulla società pari o superiore a quello creato dall’avvento di Internet.

L’onda d’innovazione generata da internet ha metaforicamente travolto le imprese italiane che, ancora oggi, solo nel 3,8% dei casi risultano digitalmente “mature”[1]. L’onda che sta generando il deep tech può essere, invece, cavalcata, data la vocazione manifatturiera del sistema produttivo italiano. L’approccio deep tech si fonda, infatti, sulla convergenza tra diversi ambiti disciplinari (scienza e ingegneria, ma anche design) e tra diversi cluster tecnologici (computazione e cognizione, sensoristica e movimentazione, materia ed energia), allargando il focus dal mondo digitale (solo bit) a quello fisico (bit e atomi).

L’approccio deep tech, inoltre, è guidato da un problema e non da una tecnologia. Ciò porta a cercare non il miglior use case per applicare una nuova tecnologia, ma la migliore tecnologia, nuova o esistente, per risolvere un “vecchio” problema. Risulta così molto più efficace per raggiungere gli SDG definiti dall’ONU e il New Green Deal approvato dalla UE. Anche alla luce dei fondi messi a disposizione dal Next Generation EU, il deep tech risulta un’opportunità imperdibile per le imprese italiane al fine di riagganciarsi in corsa al treno dell’innovazione per la sostenibilità.

1. LE 4 ONDE DELL’INNOVAZIONE

Il deep tech non è una nuova tecnologia, ma un nuovo approccio all’innovazione aziendale. Per comprenderne l’essenza, è quindi utile ricordare gli approcci che lo hanno preceduto, e che ne costituiscono le fondamenta, e le onde d’innovazione aziendale che hanno generato.

La prima onda d’innovazione aziendale è iniziata con l’avvento della prima rivoluzione industriale, ma si è affermata con la seconda permettendo avanzamenti fondamentali nei campi della chimica (es.: la sintesi industriale dell’ammoniaca da parte di Haber-Bosh o il cracking catalitico per la raffinazione del petrolio greggio da parte di Houndry), dei materiali (es.: il convertitore per la produzione industriale dell’acciaio di Bessemer), dell’elettricità e delle comunicazioni attraverso i ponti radio. La prima onda d’innovazione è caratterizzata dai grandi innovatori, accogliendo la definizione dell’economista austriaco Schumpeter, e ha forgiato molti aspetti dell’attuale società.

La seconda onda d’innovazione aziendale è iniziata dopo la seconda guerra mondiale ed è stata principalmente sprigionata dalla creazione dei grandi laboratori di ricerca aziendali che hanno permesso il raggiungimento di risultati eccezionali nei campi della chimica, ma soprattutto dell’ICT. Ad esempio, IBM Research è stato pioniere nello sviluppo dei mainframe computer, mentre Xerox Parc ha sviluppato il primo personal computer dotato di un’interfaccia grafica, la prima stampante laser e la tecnologia Ethernet. Le caratteristiche di tali laboratori sono la multi-discliplinarietà e il focus sulla ricerca di base, coinvolgendo al loro interno esponenti di primo piano della comunità scientifica. Sempre a titolo di esempio, 14 alumni del Bell Labs sono stati insigniti del premio Nobel e cinque del premio Turing, mentre nel 1960 Dupont ha pubblicato più articoli scientifici sull’American Chemical Society di quelli cumulativamente pubblicati da MIT e Caltech.

La terza onda d’innovazione aziendale è iniziata nei primi anni ‘80 con l’avvento della rivoluzione digitale che ha portato alla creazione della Silicon Valley e, poi, della China’s Gold Coast. Questa rivoluzione è partita dai risultati raggiunti dai grandi laboratori di ricerca aziendali, ma ne ha decretato la progressiva perdita d’importanza a favore di start-up quali Microsoft, Apple e Genentech, seguite da Amazon, Google e Facebook, ma anche dalle cinesi Alibaba e Tencent. La crescita esponenziale di questi unicorni è stata favorita dai nascenti fondi di venture capital e dalla scelta di focalizzarsi sulla ricerca applicata, più che su quella di base, che è stata perlopiù posta a carico dei finanziamenti statali. Nonostante l’enorme successo sia di alcune imprese digitali sia bio-tecnologiche, la loro capacità d’innovazione ha iniziato a mostrare dei limiti che sono stati riconosciuti anche dal co-fondatore di PayPal, Peter Thiel, che nel 2011 ha affermato, con un chiaro riferimento a Twitter: “We wanted flying cars and we got 140 characters”[2].

Questi limiti dipendono dall’adozione di due approcci standardizzati e per certi versi contrapposti all’innovazione aziendale, nei due settori citati:

· “basso rischio tecnologico e alto rischio di mercato nel settore digitale” – è semplice, ad esempio, creare la piattaforma tecnologica sottostante Airbnb, ma è difficile farla affermare come leader di mercato che è l’unica posizione competitiva sostenibile nei contesti dove “winner takes all”;

· “alto rischio tecnologico e basso rischio di mercato in quello bio-tecnologico” – è difficile sintetizzare una molecola per arrestare l’invecchiamento cellulare, ma per chi ci riesce il successo di mercato è assicurato.

Entrambi gli approcci non sono, però, funzionali ad affrontare alcune grandi sfide, quali combattere il cambiamento climatico o la pandemia da Covid-19. A queste sfide sembra invece poter rispondere l’approccio deep tech che potrebbe avere un impatto pari o superiore a quello avuto da internet. Tra i tanti esempi di imprese deep tech, si possono citare Lilium, startup tedesca che sta riuscendo nell’impresa di realizzare taxi volanti, o Commonwealth Fusion Systems, startup statunitense fondata nel 2018 che ambisce a costruire in sette anni il primo reattore a fusione capace di generare più energia di quanta ne consumi. Si possono citare anche: Moderna e BioNTech che sono riuscite in soli nove mesi a sviluppare un vaccino contro il Covid-19; Planet Labs che ha la più grande costellazione di satelliti in orbita; Impossible Food e PerfectDay che utilizzano la biologia sintetica per produrre prodotti che replicano carne e latticini; Boston Metal, startup che utilizza l’elettricità per produrre l’acciaio.

Ma quali sono gli elementi che differenziano il deep tech dai tre precedenti approcci all’innovazione aziendale?

2. I QUATTRO ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Gli elementi che caratterizzano l’approccio all’innovazione aziendale deep tech sono fondamentalmente quattro:

1. l’orientamento ai problemi

2. la convergenza tra gli ambiti disciplinari

3. la convergenza tra i cluster tecnologici

4. il ciclo Design-Build-Test-Learn

2.1 L’orientamento ai problemi

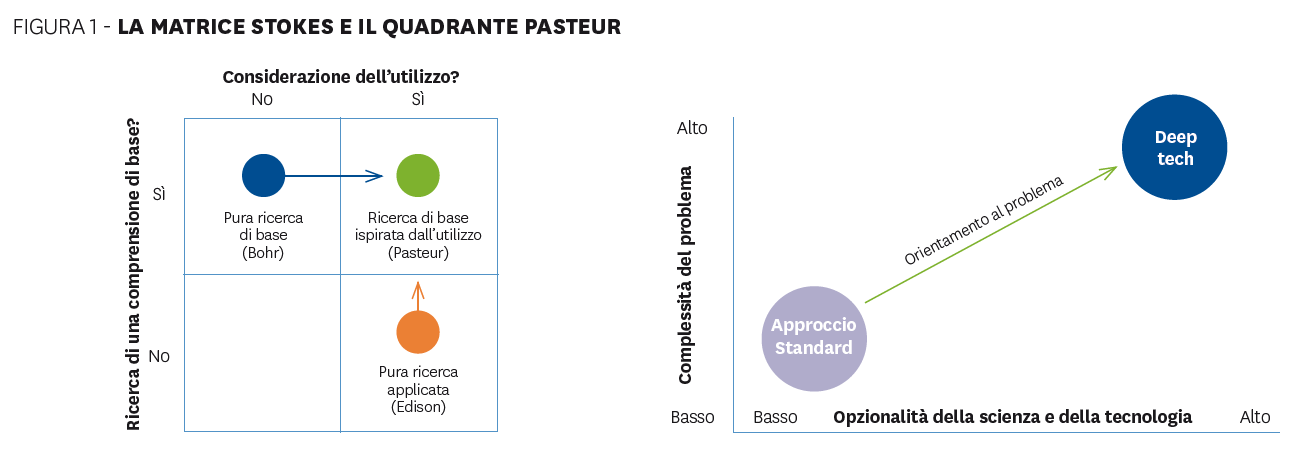

Le imprese deep tech non partono da soluzioni tecnologiche nuove, ma da problemi di mercato “vecchi”, in quanto spesso connessi a sfide fondamentali quali quelle collegate alla sostenibilità: il 97% contribuisce al raggiungimento di almeno uno degli SDG. Ad esempio, Pivot Bio è riuscita a sviluppare una soluzione rivoluzionaria per risolvere il “vecchio” problema di fissare l’azoto alle radici delle piante, abbandonando il ricorso all’ammoniaca, la cui produzione è altamente inquinante. Più precisamente, si fondano sullo sviluppo di una ricerca di base, ambendo a una comprensione profonda dei fenomeni, ispirata, però, da considerazioni sui possibili usi della nuova conoscenza generata, classico punto di partenza, invece, della ricerca applicata. Si posizionano, perciò, nel quadrante “Pasteur” (Figura 1) della matrice immaginata da Donald Stokes nel 1997[3].

La comprensione profonda dei fenomeni genera opzionalità, permettendo di affrontare l’insieme più ampio possibile di problemi. La considerazione dei possibili usi della nuova conoscenza generata, la focalizzazione, cioè, sui risultati desiderati, preserva invece l’opzionalità, evitando di restringere lo spazio delle soluzioni, in modo da permettere l’emergere di soluzioni a problemi così complessi da apparire irrisolvibili (Figura 1).

2.2 La convergenza tra gli ambiti disciplinari

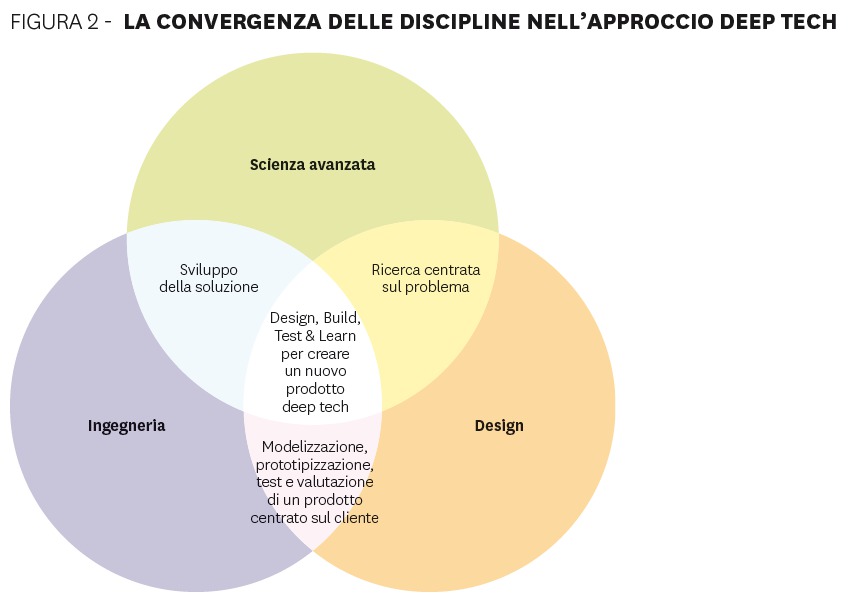

Per la corretta definizione del problema si parte da ciò che è desiderabile per l’uomo, ricorrendo al design thinking. Un problema deep tech deve essere, oltre che human-centered, abbastanza ampio da avere un impatto reale e consentire l’emergere di soluzioni creative ma, nel contempo, abbastanza ristretto per renderne possibile la gestione senza scoraggiare il team che è chiamato ad affrontarlo. Per identificare poi le possibili soluzioni a maggior impatto, si fa invece leva prima sulla scienza avanzata, al fine di formulare una teoria risolutiva e quindi sull’ingegneria, per realizzare tale teoria.

Le imprese deep tech si fondano, così, sulla convergenza tra diversi ambiti disciplinari: la scienza avanzata che si caratterizza per la generazione di conoscenza nuova senza porsi il problema dei suoi risvolti pratici; il design interessato, viceversa, allo sfruttamento della conoscenza esistente per soddisfare i bisogni umani trascendendo la comprensione dei fenomeni sottostanti; e l’ingegneria che, garantendo la fattibilità tecnica ed economica della soluzione, costituisce un ponte tra i primi due ambiti disciplinari (Figura 2).

Un buon esempio di questa convergenza di approcci è Cellino Biotech, una start-up che combina un chiaro orientamento al problema, “rendere possibile la medicina rigenerativa”, con la scienza delle cellule staminali e l’ingegneria per trasformare le cellule adulte in cellule staminali.

Gli avanzamenti nei diversi ambiti disciplinari devono comunque procedere in parallelo. Un’impresa deep tech deve, infatti, porsi tre domande fondamentali fin dall’inizio della sua esistenza: qual è il problema che stiamo affrontando? Come possiamo usare la scienza avanzata per risolverlo in un modo innovativo e migliorativo? Questa soluzione funzionerà anche al di fuori del laboratorio e potrà essere offerta a un prezzo che le permetta di essere competitiva?

La convergenza tra diversi ambiti disciplinari rende indispensabile creare team multidisciplinari. Indipendentemente dal ruolo (investitori, startupper o imprese consolidate), tutti i membri del team devono avere il cosiddetto profilo a “T”: competenze superficiali su più ambiti disciplinari e approfondite su uno specifico. Gli investitori possono definire correttamente un problema e avere una certa comprensione delle possibili soluzioni offerte dalla scienza, ma di solito hanno poco know-how ingegneristico per valutarne la fattibilità tecnica e la convenienza economica, o viceversa. Gli startupper sono in genere in grado di affrontare le sfide scientifiche, alcuni possono anche riuscire a definire correttamente un problema, ma spesso non hanno know-how ingegneristico. Le ultime, infine, hanno il know-how ingegneristico, ma non sono di solito in grado di definire correttamente il problema, poiché tendono a cercare il miglioramento delle soluzioni esistenti, piuttosto che lo sviluppo di soluzioni disruptive.

Per queste ragioni Ginkgo Bioworks, start-up statunitense in grado di disegnare organismi per risolvere molti e diversi problemi fondamentali, sviluppa joint venture con imprese consolidate per andare sul mercato. Con Bayer ha costituito Joyn Bio per la produzione di fertilizzanti microbici, mentre con Battelle ha costituito Allonnia per affrontare il tema del bio-risanamento.

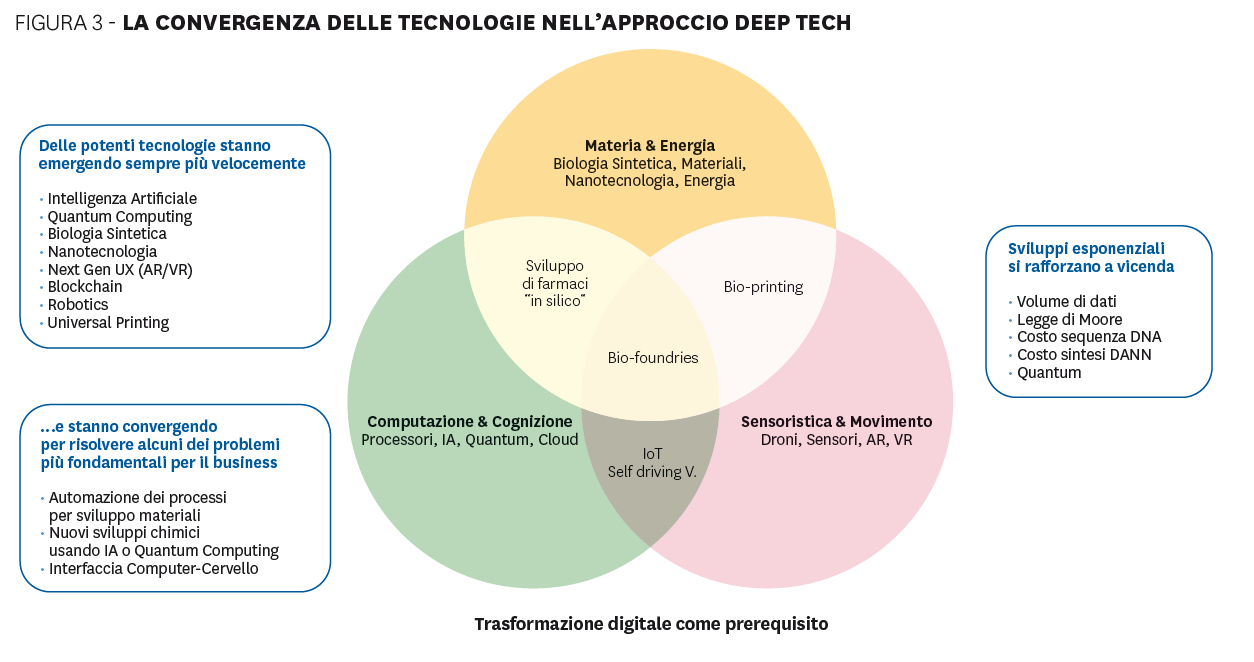

2.3 La convergenza tra i cluster tecnologici

Le imprese deep tech si fondano anche sulla convergenza tra le migliori tecnologie esistenti o emergenti per risolvere i problemi: il 97% di loro utilizza almeno due tecnologie e il 66% utilizza più di una tecnologia. In particolare, si fondano sulla convergenza tra i seguenti cluster tecnologici (Figura 3): computazione e cognizione (IA e scienze comportamentali e neuronali), sensoristica e movimentazione (IoT e robotica), materia ed energia (nanotecnologie e biologia sintetica). È evidente come le tecnologie computazionali e cognitive abbiano avuto un impatto importante nel rimodellare la società, e come tale impatto possa aumentare nel momento in cui le si combina con le tecnologie sensoristiche e di movimentazione. Si pensi solo all’impatto che avranno le auto a guida autonoma: niente più garage privati e parcheggi pubblici, minore inquinamento e tempi morti lavorativi potendo attrezzare le auto a ufficio, ecc. Tuttavia, gli avanzamenti nel campo delle nanotecnologie e delle biotecnologie, in particolare nel sequenziamento, modifica e scrittura del codice genetico, fanno emergere oggi un ulteriore enorme uno spazio d’innovazione aziendale: ciò che nel mondo artificiale o naturale consideravamo delle costanti, sono diventate delle variabili. Dall’affermazione nel 2011 di Marc Andreessen “software is eating the world”, stiamo approdando dieci anni dopo a quella che “Biotech will eat the world”.

Che si tratti di convergenza tra ambiti disciplinari o tra tecnologie, il fattore abilitante è il medesimo: la caduta delle barriere all’innovazione grazie alla crescente emersione di piattaforme tecnologiche. Il cloud computing sta aumentando le sue performance e il possibile spettro di applicazioni, mentre le bio-foundrie stanno assumendo per la biologia sintetica il ruolo che il cloud computing ha assunto per la computazione. Piattaforme similari stanno crescendo anche nel campo dei materiali avanzati (es.: IBM RoboRNX e VSParticles). Questo rende meno costoso sostenere nuovi business deep tech, e la crescita del giro di affari porta a diminuire il costo, ad esempio, delle attrezzature per la manipolazione dei liquidi nei laboratori umidi, delle tecnologie per il sequenziamento e la sintesi del DNA e l’accesso alle infrastrutture necessari a svilupparli (es.: The Engine o il LabCentral). Anche la progressiva affermazione di standard di settore e dell’open innovation, e la crescente disponibilità di ingenti quantità di dati e potenza di calcolo, svolgono un ruolo importante nell’abbassare le barriere all’innovazione. A questo fine contribuisce, infine, anche la maggiore disponibilità di capitale messo a disposizione dagli investitori che hanno iniziato a riconoscere la potenzialità del deep tech. Gli investimenti annui complessivi dal 2016 al 2020 sono passati da circa 15 miliardi di dollari a più di 60, gli investimenti medi in una singola start-up da 360 mila dollari a due milioni.

2.4 Il ciclo Design-Build-Test-Learn

Se la convergenza tra ambiti disciplinari e cluster tecnologici sono i fattori abilitanti il deep tech, il ciclo ingegneristico Design-Build-Test-Learning (DBTL) è il motore centrale di questo nuovo approccio all’innovazione. Il ciclo DBTL rappresenta di fatto il ponte tra il problema affrontato e la scienza e le tecnologie messe in atto per la sua soluzione. Ogni interazione all’interno del ciclo DBTL è valutata in base alla sua contribuzione a risolvere il problema. L’orientamento al problema diventa, perciò, un elemento ancora più cruciale, in quanto rappresenta anche un prerequisito per l’efficace sviluppo del ciclo DBTL. È attraverso la convergenza delle tecnologie che la forza del ciclo DBTL si sprigiona. Esso permette di selezionare in prima battuta le tecnologie più efficaci per la risoluzione del problema affrontato ma, a ogni interazione, anche di applicare una diversa tecnologia.

Design: è la fase più importante del ciclo DBTL. La possibilità di accedere sempre più facilmente ed economicamente a una sempre più crescente mole di dati, anche grazie all’affermazione dell’open source, e di capacità computazionali, e all’affermazione del cloud computing, favorisce lo sviluppo di un processo d’innovazione hypotesis-driven. Tutto ciò facilita la progettazione di modelli performanti nelle attività di R&D connesse ai nuovi materiali, molecole, immagini, suoni e architetture. Tutto ciò facilità il ricorso al generative design che amplia l’approccio al design oltre alla semplice fase di discovery. I prototipi possono essere scansionati e dotati di sensori che forniscono dati sulle prestazioni in tempo reale che vengono poi reinseriti nel processo di design, in modo che l’oggetto si co-progetti da solo. In futuro, i computer quantistici saranno in grado di elaborare enormi quantità di informazioni ed eseguire alcuni algoritmi in modo esponenzialmente più veloce, promettendo impatti significativi soprattutto nei campi biopharma, chimica, progettazione dei materiali e dinamica dei fluidi. Ad esempio, una startup francese, Aqemia, afferma di poter identificare la molecola corretta per lo sviluppo di farmaci 10.000 volte più velocemente del normale, utilizzando un algoritmo di ispirazione quantistica. Similmente, Rahko, startup inglese, sta costruendo una piattaforma per l’esecuzione di metodi di ispirazione quantistica per accelerare la scoperta e lo sviluppo di nuove molecole.

Build & Test: la crescente emersione delle piattaforme di cloud computing e di materiali di biologia sintetica, e la sempre più spinta all’automazione dei processi attraverso l’impiego di robot permettono di raggiungere enormi economie di scala, consentendo di abbattere i costi sottesi allo sviluppo di questa fase, nonché di aumentarne la velocità e la precisione esecutiva. Grandi comunità di utilizzatori sfruttano e, nel contempo, contribuiscono allo sviluppo, delle piattaforme emergenti in molteplici campi del deep tech. Ciò consente anche alle start-up di ricorrere a servizi di supporto facilmente scalabili, accedendo a capacità che sarebbero altrimenti troppo onerose in termini sia monetari che temporali, e/o troppo complesse tecnologicamente da sviluppare internamente. Ciò consente a enEvolv, ad esempio, di creare sostanze chimiche, enzimi e piccole molecole in base a un processo automatizzato che costruisce e testa miliardi di design unici da molte modifiche di una molecola di DNA.

Learn: l’enorme mole di dati generati nella fase di build & test può essere sfruttata per alimentare algoritmi di IA e machine learning, accelerando così il processo di apprendimento che passa da settimane o mesi, a giorni o minuti. Gli algoritmi automaticamente apprendono quale tipologia di prodotto sia opportuna e quale no, raffinando le ipotesi inizialmente poste nella fase di design, così da innescare un nuovo circolo di retroazione. In sintesi, nella fase di design, la creatività “potenziata” porta a maggiori e migliori possibili soluzioni, le capacità avanzate di build & test consentono la generazione di un numero significativamente maggiore di dati che, a loro volta, vengono sfruttati nella fase di apprendimento grazie ad algoritmi di IA e machine learning, innescando un nuovo ciclo DBTL. Tutto ciò rende il ciclo DBTL deep tech incredibilmente virtuoso. Nel campo della scienza dei materiali, ad esempio, la startup statunitense Kebotix combina algoritmi di machine learning per modellare strutture molecolari con un laboratorio di robotica autonomo che sintetizza, testa e reinvia i risultati agli algoritmi.

I vantaggi del ciclo DBTL sono simili a quelli ottenuti con il ciclo Build-Measure-Learn (BML), del Lean Startup, ovvero velocità e agilità. Ma ci sono anche alcune differenze significative:

1. il ciclo BML ha luogo solo nel mondo dei bit (cioè del software), mentre quello DBTL avviene nel mondo dei bit e degli atomi;

2. la progettazione (e non solo l’esecuzione) del ciclo DBTL diventa esso stesso una fonte di vantaggio competitivo, da cui l’attenzione che le imprese deep tech devono dedicargli;

3. il ciclo DBTL è funzionale anche a ridurre il rischio: ogni iterazione di successo è una pietra miliare nello sviluppo dell'impresa deep tech.

Uno degli esempi più significativi della potenza del ciclo DBTL è rappresentato da Boom Supersonic che ha accolto la sfida di costruire il primo aereo di linea supersonico dal Tupolev Tu-144, utilizzando solo tecnologie fondamentali con percorsi di certificazione noti e comprovati record di sicurezza. Tutto il loro IP risiede nel ciclo DBTL.

3. LE QUATTRO SFIDE FONDAMENTALI

Persistono ancora le seguenti quattro sfide fondamentali che coinvolgono non solo le imprese, affinché l’approccio all’innovazione aziendale deep tech possa esprimere tutto il suo potenziale:

1. La necessità di re-immaginare le catene del valore e i modelli di business

Le imprese deep tech partono da una soluzione basata su un breakthrough tecnologico e spesso fanno difficoltà a coglierne le opportunità di business. La sfida di re-immaginare le catene del valore e i modelli di business appare ardua soprattutto per le imprese consolidate che fanno fatica ad abbandonare le certezze, a mettere in discussione i modelli mentali esistenti, ad affrontare l’ignoto e a costruire sulle anomalie e sulle eccezioni. In verità, l’approccio all’innovazione aziendale deep tech potrebbe proprio diventare uno strumento potente per stimolare in loro l’immaginazione.

2. La necessità di spingere più in là i confini della scienza

Sebbene la scienza abbia compiuto enormi progressi in molti campi, ci sono ancora molte aree in cui si sta iniziando solo adesso a capire cosa sia possibile realizzare. In biologia, ad esempio, la relazione tra genotipo e fenotipo è ancora lontana dall’essere compresa, così come in fisica la complessità delle nanoparticelle quali strutture 3D multicomponenti. Il quantum computing ha un potenziale enorme, ma è ancora agli albori, date tutte le sfide tecniche che possono ostacolarne il rapido sviluppo. I Governi, le università e le startup devono lavorare assieme per accelerare il progresso scientifico, mentre le imprese consolidate e gli investitori devono imparare a dialogare con loro.

3. La difficoltà di scalare un minimum viable product

Sebbene trovare il giusto minimum viable product (MVP) sia di per sé una sfida enorme, assicurarne la scalabilità, ossia l’ingegnerizzazione necessaria alla sua produzione “industriale” è una sfida ancora più grande. Scalare un prodotto fisico deep tech, soprattutto nel caso di MVP biologici o nanotecnologici, è molto più complesso e costoso rispetto a uno digitale. La fase di scale up è cruciale anche per assicurarne la realizzabilità a costi di mercato. Le sfide da affrontare, spesso senza poter contare su esperienze pregresse, riguardano, quindi, tanto gli aspetti tecnici di produzione, quanto quelli economico-finanziari.

4. La difficoltà a farsi finanziare

Nonostante l’enorme potenziale dell’approccio all’innovazione aziendale deep tech, esso è di fatto ostacolato dall’attuale modello di venture capital che tende a dirigere la sua attenzione soprattutto a progetti nell’ambito dell’IA o, al più, nell’ambito delle scienze della vita. Nel caso dei progetti deep tech è quindi ancora ancora più difficile passare dalla sperimentazione in laboratorio, sovvenzionata attraverso fondi pubblici, alla produzione industriale, che deve essere necessariamente finanziata da fondi privati. Esempi significativi degli ultimi anni sono il fondo di venture capital Bayer Leaps che investe nelle startup deep tech che affrontano le dieci sfide riconosciute come fondamentali da Bayer, e il fondo sovrano Singaporean Temasek Holdings che ha investito in JUST per realizzare la produzione di un uovo vegetale.

4. I QUATTRO MOMENTI DI VERITÀ

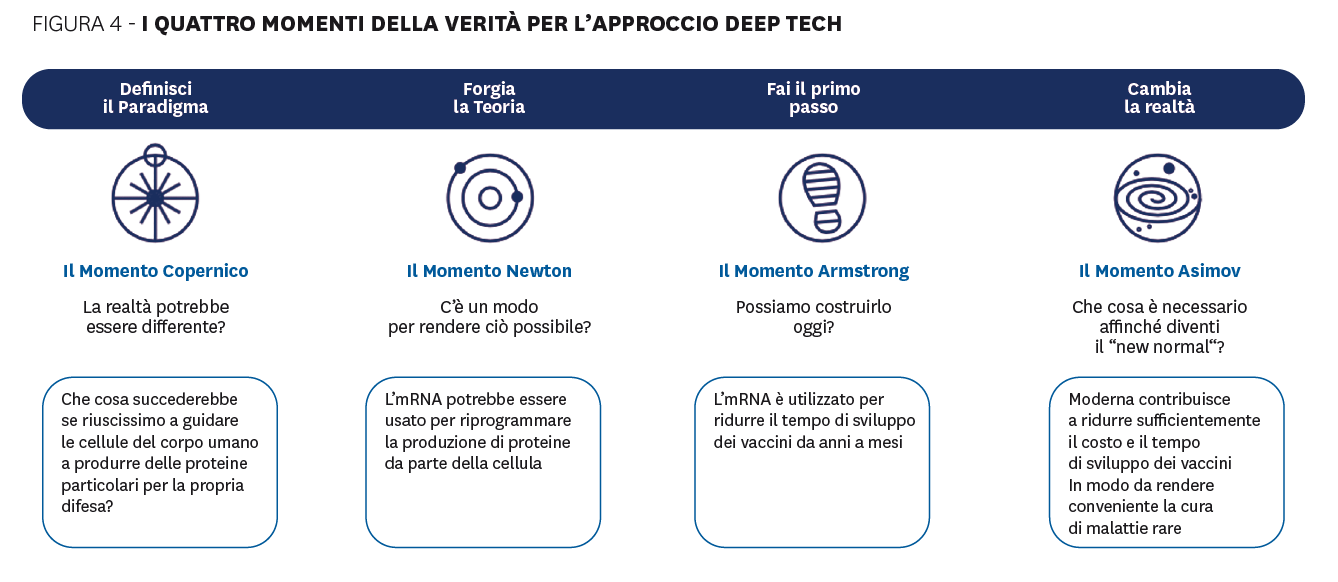

Attraverso quattro domande fondamentali si può creare un’ottima euristica per facilitare lo sviluppo di innovazioni rivoluzionarie. Queste domande identificano, perciò, anche i quattro momenti di verità per le imprese deep tech (Figura 4). Questi quattro momenti di verità sono:

1. il momento Copernico che porta a porsi la domanda: può la realtà essere differente? Esso è teso a inquadrare la giusta domanda, identificare il giusto problema per poi derivare il giusto approccio per risolverlo. Si tratta di generare l’ipotesi corretta facendo leva sull’immaginazione per vedere le cose non per quello che sono, ma per quello che potrebbero essere;

2. il momento Newton che porta a porsi la domanda: c’è un modo per renderlo possibile? Esso è al centro dell’approccio deep tech e avviene quando scienza e ingegneria si incontrano per validare l’ipotesi, e quando le tecnologie convergono per rendere possibili cose che prima non lo erano;

3. il momento Armstrong che porta a porsi la domanda: possiamo costruirlo oggi? Esso si manifesta quando le diverse tecnologie e il ciclo DBTL vengono sfruttati per ottenere il primo prototipo funzionante in modo veloce, così da ridurre i rischi per l’impresa;

4. il momento Asimov che porta a porsi la domanda: che cosa necessità per renderlo la nuova normalità? Esso impone di costruire l’impresa deep tech tenendo presente, fin dall’inizio, anche la prospettiva economico-aziendale che porta ad adottare un approccio design to value and cost per raggiungere il target di costo corretto al fine di potersi affermare sul mercato.

I quattro momenti verità devono essere affrontati contemporaneamente, non in sequenza. Così facendo si riesce a ridurre i rischi dell’impresa deep tech identificando tanto la corretta strategia e modello di business, quanto i programmi d’azione necessari per eseguirla. Un esempio significativo della validità di quanto sopra affermato è il caso di Seaborg che sta sviluppando un nuovo reattore nucleare compatto a sale sciolto per fornire, entro il 2025, una fonte di energia scalabile, intrinsecamente sicura e più economica del carbone. Oltre alle soluzioni tecnologiche adottate, ciò che è veramente innovativo è come Seaborg abbia affrontato da subito il momento Asimov, ipotizzando di costruire la sua centrale elettrica su una chiatta nucleare galleggiante per facilitare i processi autorizzativi e logistici.

CONCLUSIONE

Il deep tech impone di cambiare la struttura dell’ecosistema di innovazione che conosciamo, composto solo da start-up e fondi di venture capital. A causa della complessità delle sfide che si trova ad affrontare e del profondo background scientifico necessario per vincerle, un’impresa deep tech è impossibile da sviluppare per due persone isolate in un garage di casa. È necessario aggiungere molti altri partecipanti, partendo dai centri di ricerca e dai Governi. Circa 1.500 università sono già coinvolte nell’approccio all’innovazione aziendale deep tech e le iniziative in materia hanno ricevuto circa 1.500 sovvenzioni dai Governi nel solo 2018.

Affinché gli ecosistemi per l’innovazione deep tech risultino contesti win-win, è necessario che i partecipanti abbiano una visione strategica condivisa caratterizzata da obiettivi sia a breve che a lungo termine, sappiano come far avanzare una particolare tecnologia e sviluppare un dato mercato. I partecipanti devono avere una prospettiva chiara di ciò che apportano all’ecosistema e dei vantaggi che l’ultimo è in grado di garantire loro. Devono sfruttare il potere dell’ecosistema e, allo stesso tempo, riconoscere che gli ecosistemi per l’innovazione deep tech richiedono regole di impegno diverse dagli altri. È necessario, ad esempio, un cambio culturale sia nelle imprese, consolidate e start-up, che nel mondo accademico, per favorire la collaborazione.

Questo cambio culturale appare particolarmente impegnativo per il contesto italiano. D’altro canto, le competenze manifatturiere che lo caratterizzano sono una leva fondamentale da sfruttare dato che il deep tech porta ad allargare il focus dal mondo digitale (solo bit) a quello fisico (bit e atomi). Il deep tech è la quarta onda d’innovazione e la sua importanza risiede nella capacità di ampliare in modo esponenziale lo spazio delle opzioni perseguibili per affrontare problemi fondamentali, in primis quelli legati alla sostenibilità, e, questo, a una velocità di sviluppo e commercializzazione che è di ordini di grandezza più grande rispetto a quella a cui siamo abituati. Promette di essere la più trasformativa delle onde d’innovazione finora conosciute: the Big One.

Carlo Bagnoli è Professore Ordinario d’innovazione strategica e Direttore della School of Management all’Università Ca’ Foscari Venezia. Fondatore e direttore scientifico di Strategy Innovation Srl e di VeniSIA (Venice Sustainability Innovation Accelerator), un neonato deep tech accelerator.

Massimo Portincaso è Chairman di Hallo Tomorrow, un’organizzazione dedicata ad attivare il potenziale del deep tech e supportata da una delle più grandi deep tech community mondiali. È stato, in precedenza, Managing Director e Partner di Boston Consulting Group (BCG) a Berlino, dove era co-responsabile della Deep Tech Mission, l’unità di BCG dedicata al deep tech.

[1] Digitalizzazione e tecnologia nelle imprese italiane, Censimenti permanenti Istat, 2020.

[2] https://www.technologyreview.com/2020/06/17/1003318/ why-venture-capital-doesnt-build-the-things-we-really- need.

[3] Stokes, Donald E., Pasteur’s Quadrant – Basic Science and Technological Innovation, Brookings Institution Press, 1997.