PROSPETTIVE EUROPEE

Sempre più importanti gli investimenti che puntano a creare le condizioni per rafforzare i nostri ecosistemi di innovazione, per valorizzare e attrarre talenti, per mobilitare capitali privati e permettere un maggior accesso al credito per start-up e scale-up

Massimo Gaudina

Novembre 2023

Crescita e decarbonizzazione, autonomia strategica e intelligenza artificiale, sicurezza economica e medicina del futuro. C’è un filo rosso che lega le grandi priorità dell’Unione europea per i prossimi anni: è l’innovazione.

La corsa globale della tecnologia e dell'innovazione deep-tech è diventata infatti una delle sfide più cruciali di questi anni. L’Europa continua ad incrementare i suoi interventi in questo campo, ma su svariate tecnologie critiche del futuro, dal quantum computer alle nanotecnologie, dal biotech all’automation, l’UE è in ritardo rispetto agli USA[1]. E di fronte all’Inflation Reduction Act americano (uno sforzo da quasi 400 miliardi di dollari da qui al 2032, secondo le stime ufficiali del Congressional Budget Office) o agli enormi investimenti della Cina (che in un settore-chiave come le rinnovabili investe più della somma UE e USA), l’Unione europea sta cercando di rafforzare e coordinare i suoi vari strumenti: si calcola che per la transizione verde, per quella digitale e per l’innovazione tecnologica oltre 1000 miliardi di euro saranno mobilitati da qui al 2027, ossia circa i 2/3 del suo bilancio settennale (sommando il bilancio ordinario e lo sforzo straordinario del Next Generation EU).

A tutto questo vanno ovviamente sommate le risorse - talvolta ingenti - e le iniziative dei singoli Paesi membri, ma proprio la loro frammentazione e le loro corse parallele richiedono ulteriori sforzi a livello continentale.

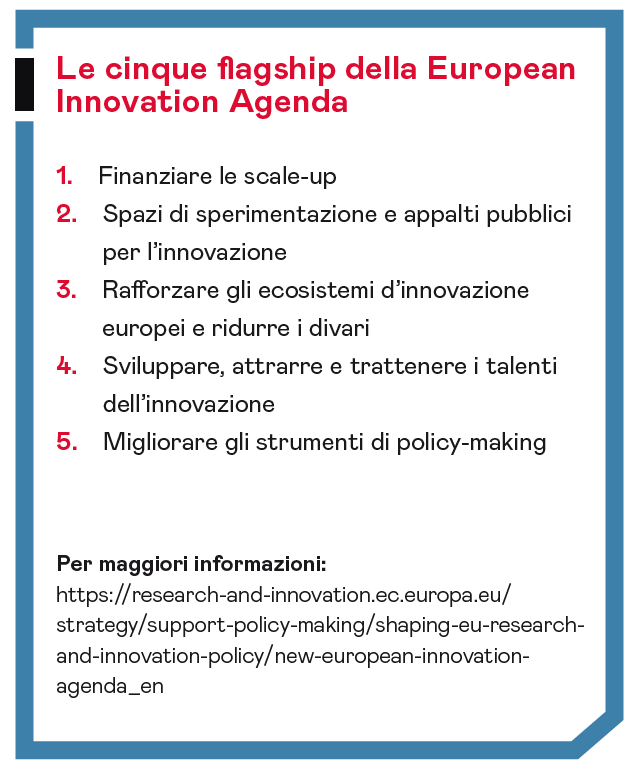

Ecco perchè, accanto al Green Deal, alla strategia industriale “Net-zero”, alle politiche industriali e digitali, o al mega-programma quadro di ricerca “Horizon Europe”, la Commissione europea ha varato un anno fa la “New European Innovation Agenda”[2], un vasto piano d’azione declinato in 25 iniziative concrete, raggruppate in 5 “flagships”. Non si tratta, salvo qualche eccezione, di nuovi fondi europei, ma di creare le condizioni per rafforzare i nostri ecosistemi di innovazione, per valorizzare e attrarre talenti, per mobilitare capitali privati e permettere un maggior accesso al credito per le start-up e le scale-up europee.

I finanziamenti per le scale-up deep-tech

Uno dei principali ostacoli per l’innovazione made in Europe è proprio quello del capitale finanziario e in particolare del venture capital, soprattutto per quelle start-up che vogliono crescere e diventare scale-up.

Proprio sotto questa prima flagship (accesso alle finanze), la Commissione europea ha proposto tra le varie misure anche due direttive, ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. La prima (“Listing Act”) vuole permettere alle PMI di essere più facilmente quotate in borsa, con una semplificazione dei requisiti, una riduzione dei costi e in alcuni casi meccanismi che facilitino il mantenimento del controllo azionario per fondatori e famiglie. Un’altra direttiva (DEBRA: Debt-Equity Bias Reduction Allowance) si propone invece di ridurre il gap attualmente esistente a livello fiscale tra debito e equity, con l'obiettivo di incentivare quest’ultimo, attualmente penalizzato dalle regole fiscali, soprattutto per le PMI.

Saranno inoltre rafforzati altri meccanismi già esistenti, compreso il programma InvestEU, con il suo fondo di garanzia europeo da 27 miliardi di euro, che si propone di mobilitare oltre 350 miliardi di fondi pubblici e privati su investimenti strategici e ha già identificato 72 progetti sul territorio. Al suo interno sarà anche lanciato un nuovo meccanismo per aumentare il capitale di rischio nelle scale-up (ESCALAR): l’obiettivo è quello di ammorbidire una certa riluttanza al rischio che contraddistingue il mondo dell’investimento privato europeo, grazie alle garanzie pubbliche della Commissione e della Banca europea degli investimenti (BEI), che è la più grande banca pubblica d’investimenti al mondo.

Un’altra tessera del puzzle è il Consiglio europeo dell'innovazione (EIC), programma da 10 miliardi di euro che sovvenziona le start-up con bandi annuali in tutte le fasi della catena dell'innovazione: dalla ricerca “disruptive” (EIC pathfinder) al Proof of Concept (EIC-transition) fino all'accelerazione d'impresa e alla commercializzazione (EIC-accelerator).

L’EIC, nato a Bruxelles come progetto pilota nel 2018, ma varato ufficialmente nel 2021, è stato ribattezzato “la fabbrica degli unicorni”, perché da queste sovvenzioni sono già nate una decina di aziende da un miliardo di euro di valore, ma anche un centinaio di “centauri” (cioè aziende dal fatturato annuo di almeno 100 milioni di euro). E un salto qualitativo ci sarà l'anno prossimo, quando l’EIC lancerà il club delle 100 scale-up più promettenti a livello europeo, che saranno messe in rete e sostenute su svariati versanti, dallo sviluppo strategico alla proprietà intellettuale all’internazionalizzazione, con l’idea di sfornare ulteriori unicorni e centauri.

Reti di imprese, di regioni, di università

Mettere in rete le tante diversità europee è in effetti uno dei punti di forza dell’Unione: con la stessa logica dell’EIC Scale-up club, sono in via di identificazione anche 100 “regional innovation valleys”, cioè 100 regioni dove risorse, iniziative e talenti saranno concentrati dal punto di vista sia geografico che tematico (su priorità quali la sicurezza alimentare, l’energia, la medicina del futuro o l’economia circolare). Non una Silicon Valley, ma 100 Regional Valleys: l’obiettivo è quello di sviluppare innovazione partendo dal livello locale, creando reti di hub ed evitando la frammentazione e la dispersione di risorse che spesso frenano un potenziale impatto a livello europeo.

E, sempre in tema di network, sarà creata anche una rete di Università europee attive sul terreno dell’innovazione (ErasmusPlus Alliance for Innovation), con il compito di sviluppare e rafforzare le competenze imprenditoriali delle nuove generazioni.

Un’altra sfida per l’innovazione europea riguarda infatti le “intelligenze naturali”, cioè ricercatori, innovatori e giovani imprenditori, compresi i cervelli a rischio di fuga o già fuggiti. Su questo versante, l’Innovation Agenda ha lanciato una serie di iniziative: una è il “One million Deep tech Talent”, nella quale oltre 30 aziende di tutto il continente si sono impegnate a formare complessivamente un milione di giovani, con l'idea di far crescere una generazione di innovatrici e innovatori che trovino in Europa e non altrove le opportunità, le infrastrutture e l'ecosistema giusto per perseguire le loro idee nel deep-tech.

Per attrarre invece qualificati start-upper e ricercatori da Paesi extra-europei, è in via di sviluppo anche un “talent pool portal” che vuole facilitare l’identificazione e il match-making tra profili che le imprese non trovano nel nostro continente e giovani qualificati interessati a lavorare per qualche tempo in Europa.

Azioni specifiche affrontano inoltre l’annoso problema dell’imprenditoria femminile, che si vuole incoraggiare attraverso iniziative rivolte al mondo della scuola, della ricerca, dell’impresa e della finanza (come il “Women Entrepreneurship Scheme” o il programma “Women2Invest” dedicato al venture capital).

Quest’ultima iniziativa è gestita dall’Istituto europeo di tecnologia (EIT), un altro importante attore dell’Innovation Agenda: si tratta di un “istituto europeo diffuso”, con uffici centrali a Budapest, che finanzia nove “Knowledge and Innovation Communities” tematiche nelle quali centri di ricerca, imprese e università sviluppano progetti su temi che vanno dalla mobilità urbana all’energia, dal digitale alla cultura.

Il ruolo dei Paesi

Ci sono infine specifiche questioni sulle quali la Commissione europea cercherà di aumentare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i 27, come nel caso delle ancora sotto-utilizzate stock option per i lavoratori o in quello degli spazi di sperimentazione controllata (come i regulatory sandboxes o i living lab), importanti per settori chiave della digitalizzazione o dell’energia, ancora piuttosto disomogenei da Paese a Paese.

Queste sono solo alcune delle 25 azioni specifiche della European Innovation Agenda, alle quali vanno poi aggiunte decine di iniziative complementari realizzate a livello nazionale dai singoli Paesi, compresi gli Innovation Hub, i visti accelerati per giovani imprenditori, le collaborazioni università-impresa o le accademie sull’Intelligenza Artificiale.

Conclusione

Anche grazie all’innovazione, l’Europa è riuscita a crescere negli ultimi trent’anni (+ 60% del PIL complessivo) e al tempo stesso decarbonizzare (-24% di emissioni di Co2). E, sempre grazie all’innovazione, l'Europa potrà restare competitiva sul terreno delle tecnologie e trasformare in realtà l'ambizione espressa dalla presidente von der Leyen di fronte al Parlamento europeo nel suo recente discorso sullo Stato dell’Unione: “le tecnologie pulite del futuro dovranno essere made in Europe”.

Convincere gli investitori (istituzionali e non) che investire nelle start-up, nelle scale-up e in generale nell'innovazione europea richiede una mentalità meno avversa al rischio e anche più paziente; valorizzare i nostri talenti; sviluppare ecosistemi dell'innovazione e uno spazio di regolazione moderno ed efficace sono dunque alla base della nuova agenda europea dell'innovazione.

Insieme agli sviluppi prevedibili e imprevedibili dell’Intelligenza Artificiale, la sfida dell’innovazione sarà uno dei terreni su cui si giocherà il ruolo dell’Europa nel mondo, oltre alla qualità e alla prosperità del nostro futuro.

Massimo Gaudina, Policy coordinator “New European Innovation Agenda” Commissione europea. Le opinioni in quest’articolo sono espresse a titolo personale e non impegnano l’istituzione di appartenenza.

[1] Si veda lo studio Reinventing our economy from within. How Europe’s start-up ecosystems can learn from each other to ignite and scale-up entrepreneurship, Mc Kinsey, Settembre 2023.

[2] Una nuova agenda europea per l'innovazione, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, COM (2022) 332 final del 5 luglio 2022.