CASE STUDY

Carlo Cici, Barbara Terenghi

Novembre 2022

Ambiente, società e mercati lanciano segnali inequivocabili. Se le emissioni nette non saranno azzerate entro il 2100, le temperature medie globali supereranno i +2,5°C rispetto ai livelli preindustriali ma, anche intervenendo, potrebbe non essere più possibile contenere il surriscaldamento al di sotto di +1,8°C[1].

In occasione della COP26 di Glasgow, 197 Paesi hanno rilanciato l’ambizione sancita con gli Accordi di Parigi del 2015, sottoscrivendo un Patto per il clima mirato a limitare l'aumento delle temperature globali sotto ai +1,5°C[2]. Oggi più del 91% del PIL mondiale risulta vincolato a impegni di neutralità carbonica già entro il 2060[3] ma l'OCSE avverte che per avere il 66% di probabilità di contenere il surriscaldamento globale sotto la soglia dei 2°C saranno necessari ulteriori 103,5 trilioni di dollari entro il 2030[4].

All'energia spetta un ruolo cruciale. Per raggiungere la neutralità climatica del settore entro il 2050[5] saranno infatti necessari investimenti per oltre 50 trilioni di dollari – cifre che però contribuirebbero a creare più di 20 milioni di posti di lavoro e a far crescere il PIL globale del 4% già entro il 2030[6].

Così, l’Europa si è candidata a protagonista della transizione ecologica, trainata dall’ambizione di diventare il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Tale obiettivo è al centro del cosiddetto Green Deal europeo e delle misure con cui è stato messo a terra – prime tra tutte NextGeneration EU e Fit for 55[7]. La combinazione di questi strumenti dovrebbe infatti contribuire a mobilitare più di 1.800 miliardi di euro entro il 2030[8].

Tale scenario è stato rimesso in discussione da una crisi energetica senza precedenti, che ha riacceso i riflettori su temi come la stabilità delle forniture e la sostenibilità della spesa per famiglie, imprese e Paesi; una crisi che, dal mondo dell’energia, si è propagata in tutti i settori, mettendo in luce come l’energia alimenti l’intero sistema economico-sociale e ne determini la sostenibilità.

La partecipazione, chiave per una transizione giusta

La transizione energetica è una sfida di fronte a cui nessuno ce la può fare da solo. Così, mentre la pressione globale verso la creazione di modelli di sviluppo economico conciliabili con gli obiettivi climatici continua a crescere e il tempo a disposizione sembra sempre meno, le imprese possono assumere un ruolo di driver del cambiamento.

Nel 2022, infatti, il business si è riconfermato l’unico attore sociale ritenuto sufficientemente affidabile a livello globale – superando governi, ONG e media. Eppure, quasi 1 cittadino su 2 continua a ritenere che le aziende non stiano facendo abbastanza per rispondere a sfide come il cambiamento climatico, le disuguaglianze economiche o il reskilling dei lavoratori[9].

L’eccezionalità dell’attuale momento storico rende complicato effettuare previsioni precise sulla trasformazione che attende l’Italia. Alcune evidenze, però, sottolineano l’urgenza di sviluppare una riflessione concreta sul ruolo della partecipazione come leva per il successo della transizione ecologica e del suo svolgersi in modo “giusto” ed equo, senza lasciare indietro nessuno.

Per raggiungere gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, ad esempio, si stima che sarà necessario installare 7GW di potenza rinnovabile ogni anno fino al 2030, quasi 10 volte in più rispetto ai livelli attuali. Eppure, ad oggi, il tempo medio per ottenere le autorizzazioni alla costruzione di impianti industriali rinnovabili supera i 6 anni – 3 volte più di quanto stabilito dalla Direttiva europea di riferimento – anche a causa dei rallentamenti dovuti ai contenziosi che interessano circa 400 opere infrastrutturali in tutto il Paese, il 60% delle quali nel settore energetico[10].

Il dato non stupisce se si pensa che più del 60% degli italiani è vittima di dispercezione. Tra i temi più soggetti a questo fenomeno appaiono il cambiamento climatico e la responsabilità dell’uomo nel determinarne l’avanzamento[11].

Anche per questo motivo, pur rappresentando la Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) più rilevante con oltre 70 miliardi di euro di investimenti, la M2 “Rivoluzione verde” risulta prioritaria solo per 1 italiano su 5[12] – nonostante una crescente sensibilità dei cittadini sul tema[13].

Uno scenario già così critico rischia di complicarsi ulteriormente considerando che, tra le principali barriere alla transizione, l’European Green Deal Barometer registra il ricorso a processi decisionali calati dall’alto che non prevedono il coinvolgimento locale e la mancanza di politiche credibili che redistribuiscano gli impatti negativi della transizione.

Così, per stimolare la partecipazione pubblica, tra il 2020 e il 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ha istituito la Commissione nazionale per il Dibattito pubblico sulle grandi opere (CNDP). Il Ministero ha contestualmente stabilito tipologie di infrastrutture – tra cui anche quelle energetiche – e soglie dimensionali oltre le quali, per completare l’iter autorizzativo, sarà richiesto di attivare delle sessioni di dibattito pubblico, in sinergia con l’ambizioso percorso di riforma dei processi autorizzativi avviato dal Governo con il PNRR.

Ma semplificazione e ingenti investimenti sui territori saranno sufficienti a evitare che la sindrome NIMBY (Not In My Backyard) rallenti la riuscita della transizione energetica italiana?

In uno scenario simile, dove concetti come “certezza scientifica”, “verità statistiche” e “prevedibilità” sembrano sempre meno sufficienti a garantire consenso, coinvolgimento e trasparenza sui metodi decisionali paiono l’unica alternativa concreta alla coercizione.

Trasparenza di metodo per un dialogo efficace

“Uno sviluppo economico alimentato da modelli di business che non si limitano a ottimizzare i profitti a breve termine per gli azionisti, ma cercano di creare valore a lungo termine, tenendo conto delle esigenze di tutti gli stakeholder e della società in generale”. Questa è la definizione comunemente associata al concetto di stakeholder capitalism[14] – una nozione in netta contrapposizione rispetto alla teoria degli azionisti (shareholder) sostenuta dall'economista Milton Friedman, secondo cui "l’unica responsabilità sociale dell'azienda consiste nel fare profitti".

In un contesto in cui l’intreccio tra crisi geopolitiche, ambientali, sociali, economiche, sanitarie e della fiducia ha dato vita a un periodo storico senza precedenti, la riflessione sullo stakeholder capitalism ha guadagnato un significato nuovo, essenziale per assicurare la tenuta del sistema economico in un momento di radicale trasformazione.

Il cambiamento infatti richiede consenso. Il consenso richiede coinvolgimento. E il coinvolgimento richiede dialogo, specialmente quando le scelte da compiere possono generare impatti irreversibili e i loro esiti non possono essere previsti con certezza a priori.

Perciò, sempre più aziende hanno iniziato a sviluppare meccanismi volontari e trasparenti di dialogo volti ad aumentare il consenso e la fiducia dei loro portatori di interesse attraverso pratiche di “stakeholder engagement”. Alla base di questo approccio risiede, infatti, la consapevolezza che la fiducia non possa più essere alimentata solo attraverso la trasparenza sui contenuti, ma richieda anche – e soprattutto – trasparenza sul metodo con cui le decisioni vengono prese.

Il contributo dei critical expert per le strategie di business

Laddove percepito, influenza e competenza sembrano destinate a muoversi su binari sempre più divergenti, l’esperienza pedagogica offre una potenziale risposta alla sfida di ricomporre il rapporto tra ambiente, mercato e società.

Il concetto di “critical friend”, mutuato dai modelli di apprendimento basati sul feedback di valutazione[15], fornisce una valida chiave interpretativa del ruolo che la partecipazione può assumere nel più ampio contesto dello stakeholder capitalism[16]. Un critical friend, infatti, è una persona fidata che, in una logica costruttiva e di supporto, pone domande difficili e spinge a mettersi in discussione.

Questo concetto può essere applicato anche agli stakeholder con cui un’organizzazione è tenuta a confrontarsi. I critical friends esterni possono diventare punti di riferimento strategici per i vertici aziendali, chiamati in qualità di esperti a mettere in discussione decisioni e strategie offrendo punti di vista diversi e suggerimenti che i vertici, focalizzati sull’azienda stessa, potrebbero non cogliere.

Progettare l’engagement: il modello di Analisi Socio-Ambientale (ASA)

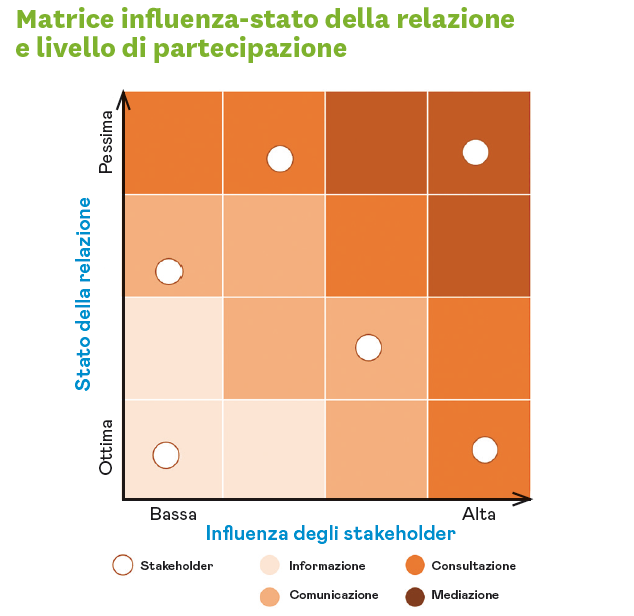

Per progettare un’attività di engagement efficace è necessario determinare il livello di partecipazione riconosciuto agli interlocutori. Questo può essere determinato in funzione dell’influenza esercitata da ciascuno stakeholder sulle attività dell’organizzazione e dallo stato della relazione che li unisce.

All’aumentare della criticità, aumenta anche il livello di partecipazione richiesto per assicurare un dialogo efficace.

Una volta determinato il posizionamento, è quindi possibile identificare le modalità di coinvolgimento più adatte:

· informazione, per instaurare un contatto unidirezionale con gli stakeholder;

· comunicazione, per ascoltare gli stakeholder chiedendo la loro opinione su problematiche specifiche;

· consultazione, per raccogliere un punto di vista esterno attraverso un dibattito strutturato, in vista di una decisione di competenza dell’organizzazione;

· mediazione, per giungere a una decisione condivisa dall’organizzazione e dagli stakeholder.

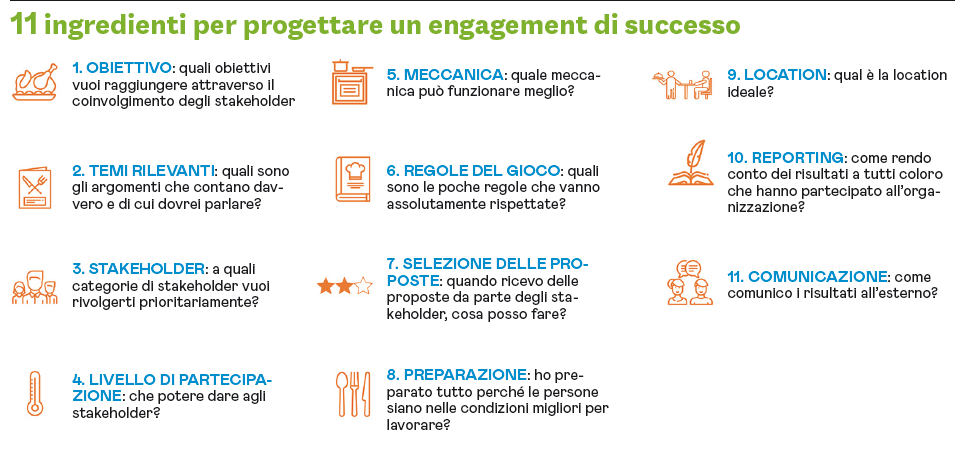

Il modello di Analisi Socio-Ambientale (ASA) è stato sviluppato da The European House-Ambrosetti per supportare la gestione dei processi di coinvolgimento. Sviluppato attorno a 11 ingredienti chiave, si tratta di una vera e propria cassetta degli attrezzi a disposizione di ogni organizzazione per dotarsi di strumenti, modalità e meccanismi utili a prevenire o gestire le più disparate forme di conflitto, selezionabili a partire dai risultati del confronto tra gli aspetti “tecnici” e “percepiti” nel tempo dai diversi stakeholder su un nuovo progetto o un’infrastruttura esistente.

L’esperienza di Edison

La sostenibilità in Edison

Il purpose di Edison è guidare la transizione energetica del Paese per contribuire alla salvaguardia del pianeta e migliorare la qualità della vita delle persone. “Sostenibilità” significa perciò perseguire il proprio oggetto sociale garantendo la redditività di lungo periodo, la competitività e valorizzando gli interessi di tutti i suoi stakeholder.

Guidata dal principio di neutralità tecnologica per la decarbonizzazione, Edison si impegna a promuovere una transizione giusta e responsabile, radicata nella sostenibilità della spesa energetica e nel contrasto alla povertà energetica, nello sviluppo e aggiornamento delle competenze delle persone e nel contributo alla innovazione sociale, anche attraverso la Fondazione EOS.

Obiettivo e livello di partecipazione

Nato nel 2020 per rispondere all’esigenza di un solido supporto per sviluppare soluzioni concrete di sviluppo sostenibile, lo Stakeholder Advisory Board (SAB) di Edison è un comitato consultivo con mandato triennale che si confronta con l’Amministratore Delegato e fornisce un punto di vista esterno su temi di rilevanza strategica per accompagnare l’azienda nel percorso di trasformazione in “leader della transizione energetica e operatore energetico responsabile”.

La missione del SAB è di:

· decodificare i temi chiave di sostenibilità e i relativi impatti;

· sfidare strategie, azioni e barriere per lo sviluppo sostenibile di Edison;

· consigliare attraverso raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento.

Identificazione dei membri e valorizzazione del contributo

Edison ha selezionato 14 critical expert a partire dalla rosa di profili di alto livello inclusi nella propria rete di relazioni. Il SAB riunisce expertise legate a sostenibilità, impresa, finanza e territori grazie a portavoce delle principali categorie di stakeholder: accademia, associazioni, aziende, istituzioni, osservatòri e think thank.

I membri del SAB hanno aderito a titolo gratuito. La partecipazione ha consentito di maturare dei “gettoni di presenza” da devolvere, al termine di ogni annualità, a una causa sociale votata all’unanimità dal comitato. I partecipanti hanno inoltre avuto l’opportunità di accedere a un network relazionale stimolante ed inclusivo e beneficiare di un canale di comunicazione diretto con l’Amministratore Delegato di Edison.

Meccanica del percorso, temi trattati e preparazione degli incontri

Tra il 2020 e il 2022, il SAB si è riunito 8 volte, con cadenza quadrimestrale, in modalità fisica, digitale o phygital durante incontri a porte chiuse presieduti dall’Amministratore Delegato di Edison.

Per prima cosa, il Comitato è stato coinvolto nel processo di analisi di materialità avviato da Edison nel 2020. Grazie al contributo offerto durante il forum multistakeholder per identificare i temi chiave, l’azienda ha valutato la rilevanza di 17 temi ambientali, sociali e di governance. Per massimizzare il potenziale strategico dei critical expert, il percorso del SAB è stato disegnato in funzione dei 2 temi emersi come prioritari – Transizione energetica sostenibile e Creazione di valore per il territorio – a rappresentare una visione olistica della transizione che vede procedere in modo complementare il progresso climatico-ambientale con la sostenibilità socioeconomica.

Nel corso di un secondo incontro ad hoc, i membri del panel hanno declinato ciascuno dei due temi in “nodi al pettine”, ossia sfide o opportunità con cui Edison avrebbe dovuto confrontarsi nel proprio percorso di sviluppo sostenibile. I successivi 4 incontri sono stati dedicati ad approfondire un differente nodo al pettine, analizzando le strategie messe in campo dall’azienda per rispondere alle sfide e cogliere le opportunità. La Funzione centrale di Sostenibilità di Edison ha svolto il ruolo chiave di raccordo tra l’Amministratore Delegato e le Divisioni coinvolte nel definire l’ambito ed istruire i temi di riferimento.

In vista di ogni comitato, infatti, ai critical expert sono stati forniti materiali preparatori per facilitare l’interpretazione del contesto e consolidare la conoscenza sulle attività di Edison. Inoltre, per ottimizzare i tempi e le agende delle riunioni, ogni partecipante è stato invitato a candidarsi in via preliminare per intervenire sui temi di suo interesse.

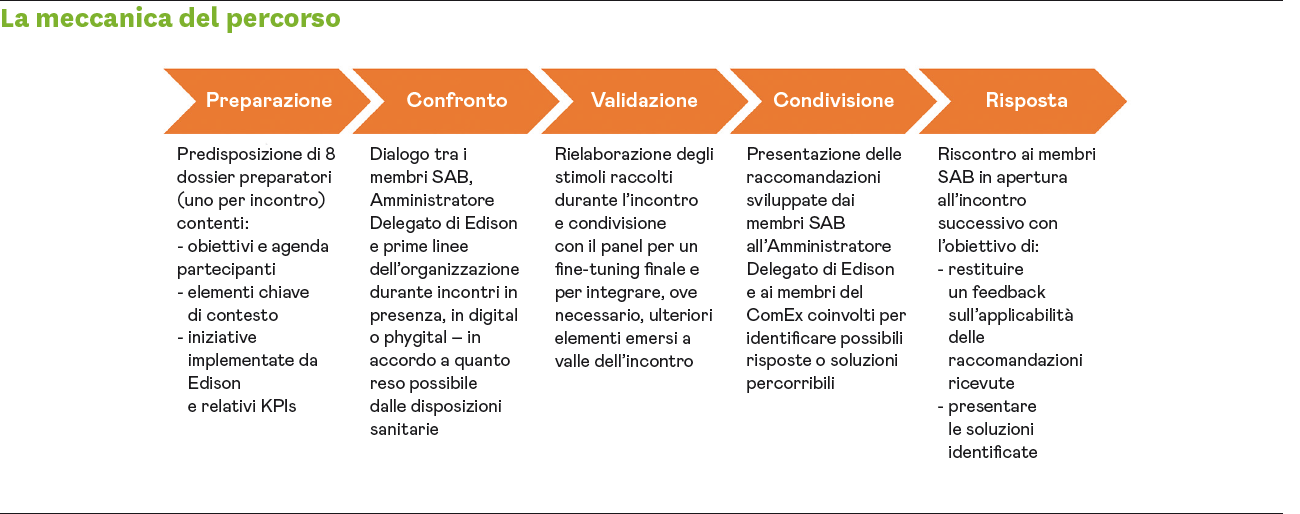

Ogni incontro è stato gestito da un moderatore esterno di The European House-Ambrosetti e si è articolato in 5 momenti chiave:

· Introduzione dell’Amministratore Delegato e riscontro alle raccomandazioni ricevute durante l’incontro precedente

· Presentazione delle attività di Edison a cura del Direttore competente

· Confronto per rispondere ad eventuali richieste di approfondimento

· Interventi del SAB su candidatura spontanea per rivolgere a Edison stimoli e raccomandazioni

· Fine-tuning degli stimoli raccolti e chiusura dell’incontro

A valle dell’incontro e dopo un’armonizzazione a cura dei moderatori, i membri del SAB hanno potuto validare o integrare la rosa di raccomandazioni da condividere con il vertice di Edison, che si è impegnato a fornire un riscontro sulla praticabilità dei suggerimenti e su eventuali azioni correttive intraprese durante l’incontro successivo.

A conclusione del percorso, il SAB è stato coinvolto nell’aggiornamento dell’analisi di materialità e ingaggiato in un incontro finale di riflessione condivisa sulle prospettive future del panel e di raccolta di un riscontro sul percorso svolto.

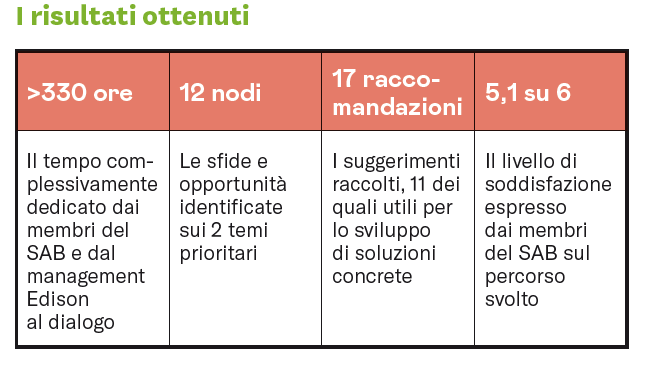

Lo Stakeholder Advisory Board ha contribuito in modo fattivo e tangibile al percorso di Edison per diventare leader della transizione energetica e operatore energetico responsabile.

Grazie all’impegno dei 14 critical expert coinvolti[17] e dei 10 membri del Comitato Esecutivo (ComEx) o del management di prima linea di Edison che, insieme all’Amministratore Delegato, hanno preso parte al percorso, l’azienda ha iniziato a sviluppare una riflessione strategica su 4 dei 12 nodi al pettine identificati:

1. Mettere a fuoco il ruolo sul territorio e dialogare in modo distintivo

2. Rafforzare l’attenzione verso la domanda di energia sostenibile

3. Fissare degli obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas serra

4. Promuovere il valore del gas per la flessibilità e la sicurezza del sistema

Tre considerazioni per il futuro dello stakeholder engagement

1. L’apertura al dialogo attira attenzione e spinge gli interlocutori a mettersi sempre più in gioco. Iniziative di partecipazione come lo Stakeholder Advisory Board possono rappresentare strumenti strategici per favorire l’integrazione della sostenibilità nel business.

2. Mettersi in discussione è la sfida più grande. Il coinvolgimento invita il mondo del business ad effettuare un radicale cambio di paradigma nell’approccio al dialogo, passando da «ti spiego» a «ti ascolto».

3. Il valore risiede nei dettagli. Per scaricare a terra il pieno potenziale dello Stakeholder Capitalism è essenziale progettare nel dettaglio meccaniche su misura per ciascuna esigenza, assicurando la massima trasparenza nei metodi. Solo così le aziende possono essere accompagnate a toccare con mano i benefici della partecipazione.

Carlo Cici, Partner - Head of Sustainability, The European House – Ambrosetti.

Barbara Terenghi, Chief Sustainability Officer, Edison.

[1] CMIP6 - Coupled Model Intercomparison Project Phase 6

[2] UNFCCC (2021): Glasgow Climate Pact, Decision -/CP. 26

[3] Energy & Climate Intelligence Unit (2022)

[4] Rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati HSBC e OECD (2020)

[5] Oliver Wyman & World Economic Forum (2021): Financing the transition to a net-zero future

[6] Economist Impact (2021): Sizing the energy transition

[7] European Commission, Fit for 55, COM/2021/550 final (2021) – per ulteriori informazioni, consultare The European House - Ambrosetti, European Governance of Energy Transition

[8] Rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Alliance for Corporate Transparency (2021)

[9] Rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Edelman (2022).

[10] Rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Corte dei Conti (2021), Sensowork (2020) e Nimby Forum (2017).

[11] Agcom (2020): Percezioni e disinformazione: “molto razionali” o “troppo pigri”?

[12] SWG (2021): SWG Radar: niente sarà più come prima.

[13] Rielaborazione The European House-Ambrosetti sulla base delle rilevazioni effettuate nel contesto dei Dialoghi italo-francesi (giugno 2022) e dati AXA-Ipsos (2022).

[14] K. Schwab (2021): Stakeholder Capitalism: a global economy that works for progress, people and planet.

[15] P. Senge (1990): La quinta disciplina.

[16] G. Cislain (2016): The role of the critical friend in supporting action for sustainability: exploring the challenges and opportunities

[17] Nessun partecipante ha lasciato il SAB nei tre anni di lavoro. Durante il primo mandato del SAB, un membro si è unito all’azienda come manager e ha quindi rinunciato alla sua carica nel panel.