Aziende

Elisa Farri, Paolo Cervini, Gabriele Rosani

Marzo 2023

Anton Vierietin/Getty Images

Il numero di aziende che hanno nominato un Chief Sustainability Officer (CSO) è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. Considerata la novità del ruolo, le sue responsabilità e i suoi compiti effettivi risultano ancora alquanto vaghi. I Consigli di Amministrazione devono assicurarsi che il ruolo del CSO sia ben bilanciato rispetto a otto compiti fondamentali. Gli autori presentano questi diversi compiti avvalendosi di un approccio grafico che che aiuta a fare chiarezza strategica sul mandato del CSO.

La parola “sostenibilità” non è mai stata così popolare nel mondo aziendale. Il numero di aziende che nominano un Chief Sustainability Officer (CSO) è in rapido aumento: nel solo anno 2021 sono stati nominati più CSO rispetto ai cinque anni precedenti messi insieme. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni — e una più diffusa consapevolezza dell'importanza della sostenibilità — è ancora poca la chiarezza sui compiti e le responsabilità organizzative che questa figura deve avere. Ad esempio, in una grande azienda europea di beni di consumo con cui abbiamo collaborato, abbiamo riscontrato la presenza di numerosi job titles che includono la parola "sostenibilità" in svariate aree dell’organizzazione aziendale. Questo stato di cose genera frammentazione e competizione interna per ottenere risorse e visibilità, con conseguenti inefficienze e duplicazioni.

Questa confusione non sorprende. Del resto, mentre altre funzioni e ruoli, come il CFO o il CMO, sono da decenni ormai ben consolidati, il ruolo del CSO risultava praticamente sconosciuto fino a poco tempo fa. Non c’è una storia pregressa o dei riferimenti a cui affidarsi. Questo spiega almeno in parte l’incoerenza di molte job descriptions che prevedono una pluralità di mansioni diverse, senza considerare la molteplicità delle possibili linee di riporto gerarchico.

Va osservato che allo stato attuale solo una minoranza (35%) di questi ruoli organizzativi riporta direttamente all’Amministratore Delegato. Nella maggior parte dei casi la persona responsabile della sostenibilità riporta a una specifica Direzione aziendale: tipicamente, riportando al Direttore Operations quando si vuole sottolineare un mandato di efficienza produttiva; al Direttore Finanza quando il focus è sulle relazioni con gli investitori; al Responsabile delle Comunicazioni quando sono essenziali le pubbliche relazioni; o ancora all’area legale quando l'attenzione è rivolta alla conformità normativa. In altri casi invece, abbiamo osservato come il ruolo sia di fatto distribuito su due o tre Direzioni diverse. Anche in un’ottica ESG non è raro trovare una frammentazione: la "E" di Environment sotto il Direttore Operations, la "S" di Social sotto il Direttore Risorse Umane, la "G" di Governance sotto il Consiglio di Amministrazione.

Ogni volta che si introduce una figura aziendale del tutto nuova è quasi normale che vi sia poca chiarezza in un primo momento: si pensi ad esempio come nell’ultimo decennio siano emerse nuove figure quali il chief digital officer o il chief innovation officer. All'inizio anche i loro compiti non erano ben codificati, e regnava una certa confusione sulle responsabilità, con relative tensioni con altre funzioni che potevano risultare parzialmente sovrapposte.

Per diradare questa “nebbia organizzativa” e aiutare i dirigenti a definire la posizione e le responsabilità del ruolo, abbiamo creato un semplice approccio visivo, utilizzando un grafico a radar.

Gli otto compiti fondamentali per il Chief Sustainability Officer (CSO)

Inizialmente avevamo progettato il nostro grafico a radar per il ruolo del chief innovation officer . Poiché lo strumento si è rivelato allora particolarmente efficace, lo abbiamo rivisto e applicato alla nuova figura del CSO. Il grafico a radar copre otto compiti fondamentali:

1. Garanzia di conformità normativa. Anticipare i mutamenti normativi e le loro implicazioni. Assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti sulla sostenibilità che si applicano a ciascun settore, processo e tipo di attività. Valutare la gestione del rischio. Attuare policy interne.

2. Monitoraggio e reporting ESG. Raccogliere dati e metriche seguendo gli standard di reporting. Effettuare attività di benchmarking con altre aziende del settore. Preparare la stesura dei report aziendali e le relative comunicazioni istituzionali.

3. Supervisione del portafoglio di progetti di sostenibilità. Agire come unità di program management: pianificazione, coordinamento, misurazione dei risultati e coordinamento dei vari sforzi operativi sul tema della sostenibilità.

4. Gestione delle relazioni con gli stakeholder. Promuovere un dialogo continuo con gli stakeholder, sia interni sia esterni, al fine di sviluppare relazioni costruttive e trasparenti.

5. Sviluppo di competenze organizzative. Identificare le aree di bisogno e adottare iniziative formative appropriate per il miglioramento delle competenze e/o l'approvvigionamento delle capacità mancanti. Identificare e promuovere nuove modalità di lavoro. Condividere e diffondere conoscenze e buone pratiche.

6. Promozione del cambiamento culturale. Aiutare a definire e comunicare i principi guida per la trasformazione. Agevolare un vero cambiamento culturale nell'intera organizzazione. Promuovere una nuova mentalità basata sull’adozione di comportamenti concreti. Stabilire delle routine per rafforzare il cambiamento, e role modelling da parte dei leader.

7. Esplorazione e sperimentazione. Facilitare l'apertura verso l'ecosistema esterno dell'innovazione. Esplorare tecnologie, soluzioni e pratiche di sostenibilità emergenti. Verificarne l'applicabilità e imparare da progetti sperimentali. Aumentarne l'adozione nell'organizzazione più ampia.

8. Inclusione della sostenibilità in tutti i processi decisionali. Rivedere i processi aziendali chiave e i relativi criteri/metriche/strumenti per le decisioni. Sensibilizzare i decisori a tutti i livelli rispetto al trade-off tra puro profitto di breve termine ed elementi di sostenibilità di medio-lungo periodo.

Visualizzare gli otto compiti

I grafici a radar vengono spesso utilizzati per visualizzare il diverso posizionamento su una serie di dimensioni univoche. Tracciare gli otto compiti del CSO su un grafico a radar può aiutare i dirigenti a capire l'effettiva copertura delle diverse responsabilità del ruolo, visualizzare la focalizzazione corrente, nonchè identificare le opportunità più significative di miglioramento. La chiarezza visiva favorisce una discussione strategica su ciò che conta davvero piuttosto che sui dettagli.

In pratica, si inizia valutando il posizionamento di ciascuno degli otto compiti su degli ottagoni concentrici che rappresentano lo sforzo con cui un certo compito viene coperto. Quindi si organizza una discussione in gruppo per determinare quanto impegno è attualmente utilizzato per ciascuna attività utilizzando la seguente scala:

· 1–2: sforzo basso

· 3–5: sforzo medio

· 6–7: sforzo elevato

Quindi, per ogni compito, si posiziona un punto sull'ottagono che corrisponde al suo livello di sforzo. Ad esempio, se un compito viene valutato come un 4 sulla scala dello sforzo, si posiziona il suo punto sul quarto ottagono dal centro.

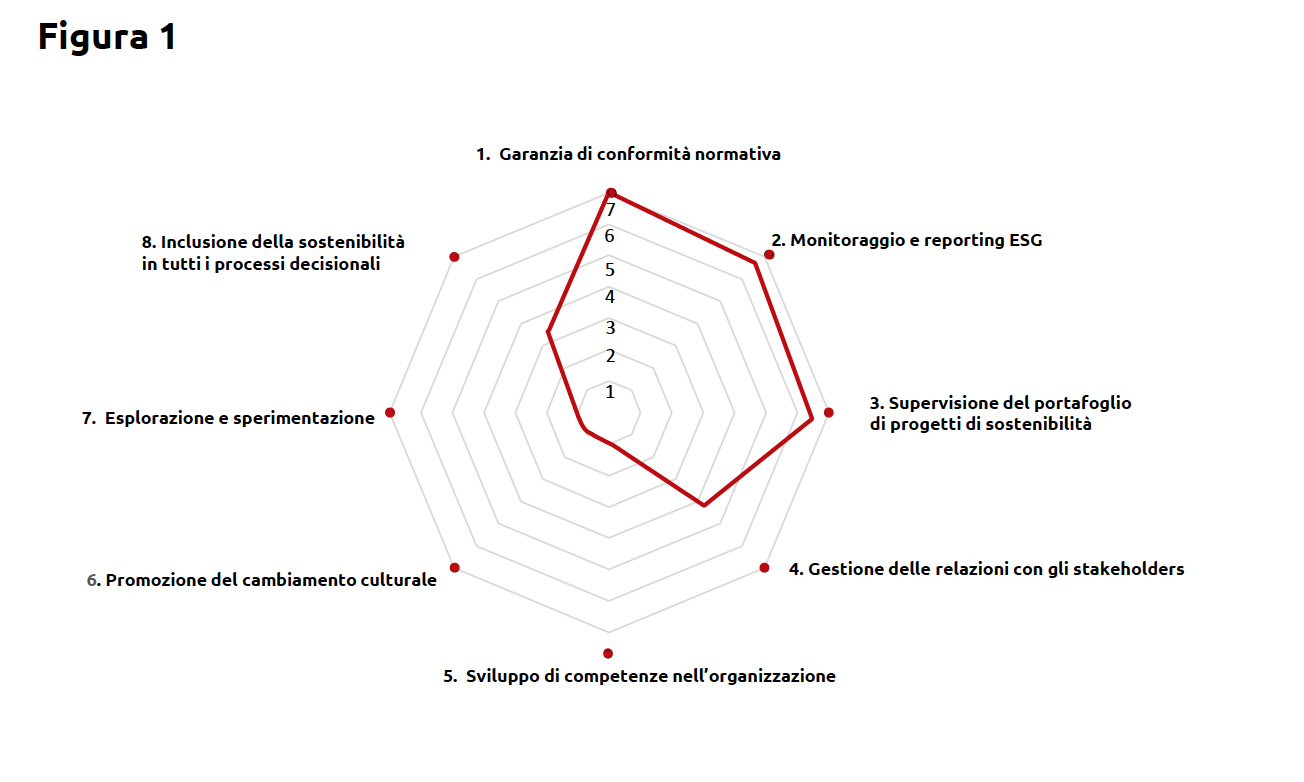

Quando abbiamo lavorato con un produttore tedesco, il gruppo dirigenziale ci ha posto molte domande sui dettagli organizzativi e sulle procedure specifiche, ma è diventato presto evidente che non c’era una vera visione strategica sul "cosa" e sul "perché" del ruolo del CSO. Li abbiamo allora incoraggiati a utilizzare il grafico a radar in figura 1 sugli otto compiti, prima di passare a un disegno organizzativo più di dettaglio.

Posizionamento corrente del CSO nel caso di un’azienda tedesca

Il completamento del grafico a radar ha rivelato che il ruolo corrente del CSO lasciava scoperte molte aree.

Fonte: Elisa Farri, Paolo Cervini e Gabriele Rosani

Visualizzare chiaramente l'attuale posizionamento del ruolo sul grafico è stato un esercizio di presa di coscienza collettiva. L'azienda si è resa conto che numerosi degli otto compiti non erano sufficientemente coperti. Il ruolo appariva limitato principalmente ad aspetti operativi e normativi. Inoltre, nel discutere ogni compito, è emerso come molta enfasi era stata originariamente posta su temi relativi al cambiamento climatico mentre altri aspetti importanti della sostenibilità non erano di fatto presidiati.

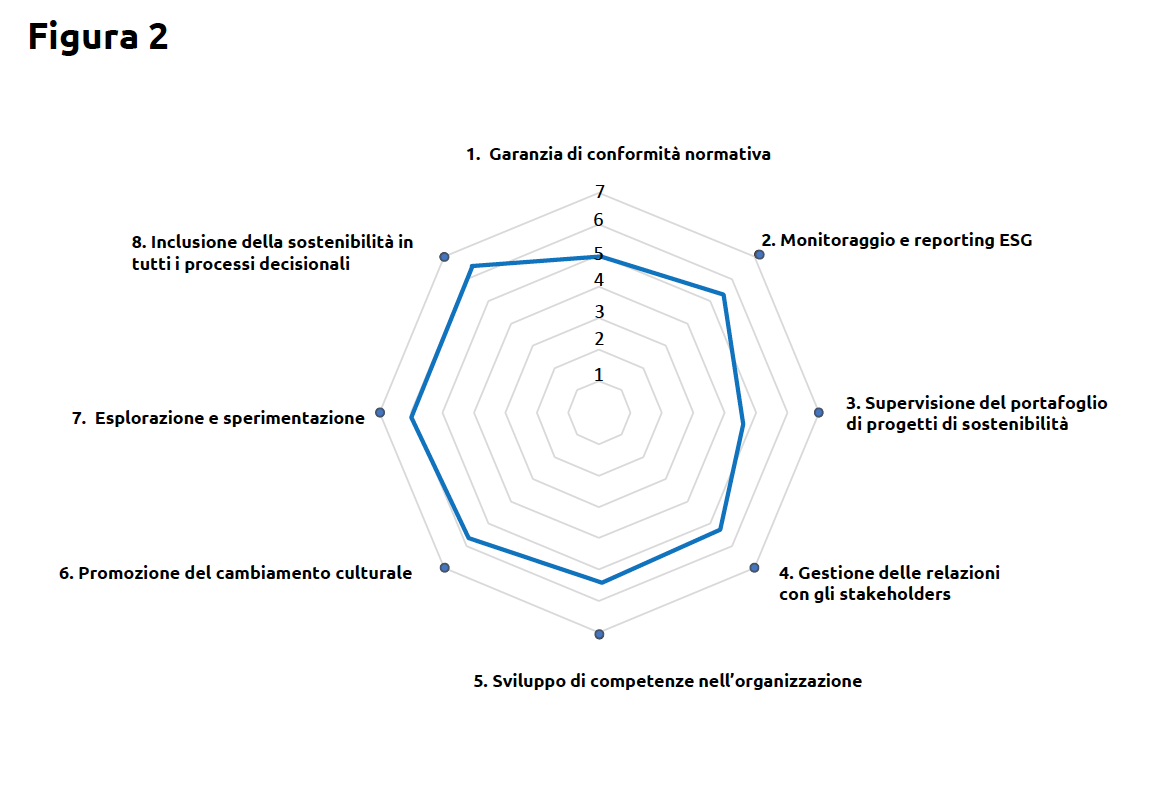

Dopo l’allineamento rispetto al posizionamento corrente, la discussione si è spostata sull'evoluzione del ruolo e su come garantire un migliore bilanciamento investendo nelle dimensioni che apparivano meno presidiate. Il grafico radar è quindi stato rivisto di conseguenza.

Posizionamento desiderato del CSO in un’azienda tedesca

Il grafico a radar aggiornato mostra un ruolo del CSO più bilanciato.

Fonte: Elisa Farri, Paolo Cervini, Gabriele Rosani

Come usare lo strumento in pratica

Ecco quattro suggerimenti che possono aiutare i dirigenti a fare buon uso del grafico a radar:

Assicurarsi di presidiare tutti e otto i compiti. Per guidare la trasformazione della sostenibilità delle loro aziende, i CSO dovrebbero essere responsabili di tutti e otto gli elementi. Spesso ci siamo imbattuti in organizzazioni che sono troppo concentrate sugli elementi normativi e legali o sulle comunicazioni esterne, ma trascurano gli elementi culturali o lo sviluppo delle competenze.

Pensare oltre la "E". Ogni compito dovrebbe essere articolato non solo intorno all'ambito ambientale (come spesso accade), ma dovrebbe anche prendere in considerazione le altre dimensioni della sostenibilità. Consideriamo ad esempio il compito numero 7 sul grafico a radar, "Esplorazione e sperimentazione". Nel dettagliare le attività di questo compito, le aziende dovrebbero andare oltre la semplice ricerca di nuove tecnologie per la riduzione di CO2. Ad esempio, il CSO potrebbe sperimentare nuovi approcci per l'inclusione sociale delle comunità di riferimento dell'azienda o nuovi modelli per una retribuzione dei dipendenti più trasparente ed equa.

Definire le fasi dell'evoluzione. Sebbene sia fondamentale avere un posizionamento target a medio-lungo termine, spesso non è realistico investire contemporaneamente in tutti i compiti. Il cambiamento non avviene dall'oggi al domani. È opportuno definire quali lacune colmare prima e quali affrontare successivamente, a seconda del contesto dell'azienda (es. tipo di cultura, livello di competenze, configurazione organizzativa) e del suo settore (es. tipologia di stakeholder esterni e normative di riferimento). Ad esempio, un CSO di nuova nomina che abbiamo intervistato ha riconosciuto la necessità di coprire tutte e otto le attività per ottenere una trasformazione più pervasiva. Tuttavia, rapidi mutamenti normativi l'hanno spinta a porre maggiore enfasi sui compiti 1 e 2 del grafico a radar, almeno per il breve periodo. Questo le ha permesso di concentrare gli sforzi organizzativi per colmare le lacune più critiche (competenze, sistemi e dati) per potersi adeguare velocemente alle nuove regolamentazioni senza incorrere in sanzioni significative.

Sfruttare il grafico a radar per l'allineamento. Non bisogna fare l’errore di riporre il grafico a radar in un cassetto, un volta utilizzato. Consigliamo di fare leva sul suo potere segnaletico per comunicare in modo semplice il posizionamento. La trasparenza e la semplicità dello strumento aiutano a rafforzare l'allineamento e la chiarezza all'interno dell'organizzazione più ampia.

IN CONCLUSIONE, per eseguire con successo l'agenda di sostenibilità della propria azienda i dirigenti devono riflettere molto attentamente su cosa fare, e cosa può essere fatto diversamente. Un esercizio strategico di visualizzazione degli otto compiti del CSO è un ottimo punto di partenza per assicurarsi che il ruolo sia ben bilanciato su tutte le dimensioni fondamentali per una trasformazione di successo.

Elisa Farri è vice president, co-responsabile del Management Lab di Capgemini Invent. È stata nominata nel Thinkers50 Radar Class of 2023. In precedenza, Elisa è stata ricercatrice presso l'HBS Europe Research Centre. È autore ricorrente su HBR.org e su altre riviste di management. Paolo Cervini è vice president, co-responsabile Management Lab di Capgemini. È stato nominato nel Thinkers50 Radar Class del 2023. In precedenza, Paolo è stato coordinatore dei contenuti presso HBR Italia. È autore ricorrente per HBR.org e per altre riviste di management. Gabriele Rosani è direttore dei contenuti e della ricerca presso il Management Lab di Capgemini Invent. È autore ricorrente per HBR.org e per altre riviste di management. Ha contribuito per Thinkers50 alla pubblicazione di diversi libri su tematiche di innovazione manageriale.

Leggi Hbr Italia

anche su tablet e computer

Newsletter