BUSINESS E SOCIETÀ

Nicky Dries, Joost Luyckx, Philip Rogiers

Ottobre 2024

Andriy Onufriyenko/Getty Images

CHI HA RAGIONE SUL FUTURO DEL LAVORO? “La tecnologia ci ha regalato lo sbarco sulla Luna, il personal computer e lo smartphone, per non parlare dell’impianto idraulico e della lavatrice”, potrebbe dire un ottimista. “Perché mai dovremmo voler fermare il progresso? Dovremmo accelerare, non fermare e regolamentare. L’intelligenza artificiale e la robotica ci porteranno nell’era della post-scarsità, rendendoci tutti più ricchi e facendo il lavoro sporco al posto nostro”.

“Non esageriamo”, risponde uno scettico. “Sono 50 anni che i giornali affermano che i robot stanno per prendere il posto dei nostri lavori: non è successo prima e non succederà adesso. Le nuove tecnologie come l’IA aumenteranno però la produttività e l’efficienza, il che porta alla crescita economica e a nuovi e migliori posti di lavoro per le persone”.

Un pessimista replica: “Non così in fretta. Questa volta è davvero diverso. Non dimentichiamo che le precedenti rivoluzioni industriali hanno sì portato un progresso tecnologico, ma hanno anche avuto effetti drammatici sulle condizioni di lavoro e di vita di chi lavorava allora, che sono durati per decenni. Non c’è motivo di credere che le grandi imprese non vedano nell’automazione un’opportunità per ridurre i costi della manodopera, grazie a una forza lavoro di robot e algoritmi che possono lavorare giorno e notte senza mai avere bisogno di una pausa, lamentarsi o ammalarsi. Ciò di cui abbiamo bisogno non è una maggiore crescita economica, ma una decrescita“.

Chi ha ragione: l’ottimista, lo scettico o il pessimista? E voi, personalmente, in quale scenario credete di più?

Come risolvere le convinzioni sul futuro del lavoro

Queste due domande sono state al centro del nostro recente studio. Per rispondere, abbiamo innanzitutto individuato una serie di 485 articoli di giornale belgi degli ultimi cinque anni, in cui esperti globali facevano previsioni sul futuro del lavoro. Sulla base di quest’analisi, abbiamo scoperto che tre gruppi specifici dominano chiaramente il dibattito sul futuro del lavoro nei media: imprenditori tecnologici (come Elon Musk), professori di economia (come David Autor del MIT) e autori di bestseller e giornalisti di spicco (come David Frayne e il suo libro Il rifiuto del lavoro). Abbiamo riscontrato un elevato accordo tra gli esperti dello stesso gruppo su come ritengono che si svilupperà il futuro del lavoro e un basso accordo tra i gruppi. (Con nostra sorpresa, politici, rappresentanti sindacali e responsabili delle risorse umane erano largamente assenti da questi articoli).

Abbiamo quindi individuato 570 esperti di tecnologia, economia e scrittura/giornalismo, provenienti sia dalle nostre reti personali sia da mailing list più ampie di amministratori delegati e giornalisti belgi. Il nostro team ha scritto degli scenari sul futuro del lavoro (simili a quelli riportati nell’introduzione, ma più dettagliati) basati sulle previsioni concorrenti dei media e ha chiesto loro di valutare la probabilità delle diverse previsioni. Tutti gli esperti che hanno completato il sondaggio hanno sempre ritenuto che gli scenari proposti dal “loro” gruppo nei media fossero più probabili.

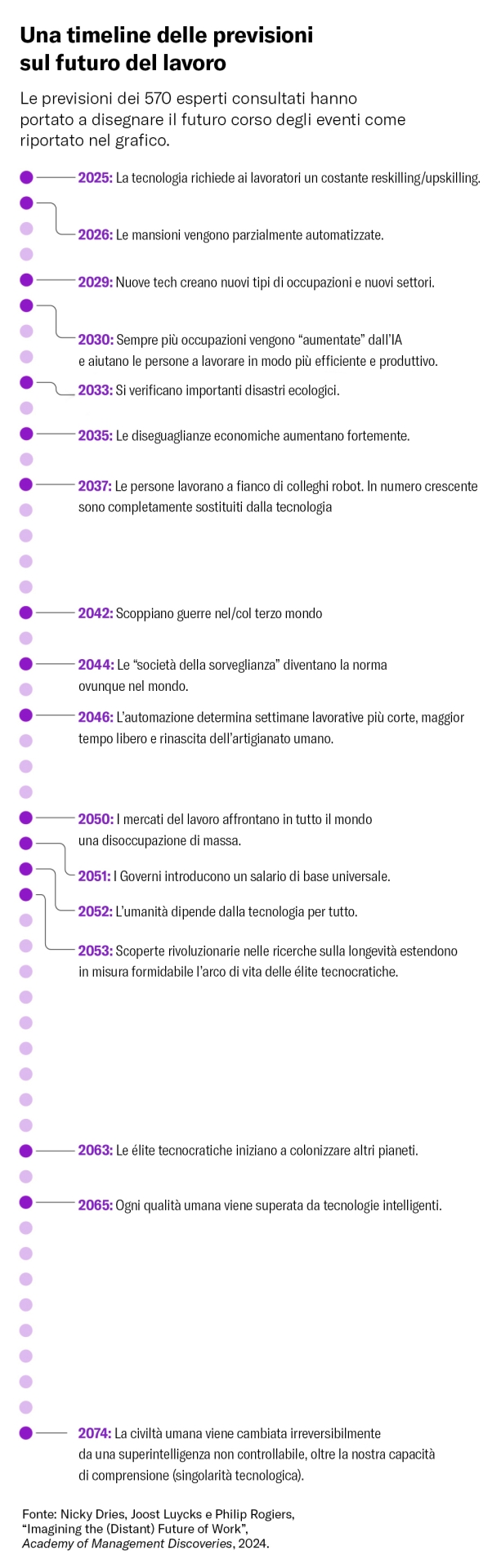

Poi abbiamo chiesto loro di indicare, per ogni singola previsione, entro quale anno si aspettavano che si verificasse e con quale grado di certezza. Come previsto, abbiamo riscontrato che gli ottimisti si aspettavano per lo più scoperte positive, in un futuro prossimo; i pessimisti credevano in risultati negativi e li vedevano come imminenti; gli scettici erano più propensi a indicare che molte previsioni non si sarebbero mai verificate o solo in un futuro molto lontano. Partendo dal presupposto che ciascuno di questi gruppi di esperti possedeva un pezzo del puzzle, abbiamo fatto la media delle loro previsioni e le abbiamo mappate su una linea del tempo per produrre la seguente visione di “consenso”, piuttosto inquietante, di come potrebbe essere il futuro del lavoro:

Infine, abbiamo fatto fare ai tre gruppi di esperti un test della personalità, che comprendeva domande sulla loro infanzia e su valori e convinzioni attuali. Abbiamo scoperto che gli imprenditori del settore tecnologico erano degli ottimisti radicali, gli economisti credevano soprattutto nella razionalità, mentre gli autori e i giornalisti avevano atteggiamenti indicativi della misantropia e della convinzione che gran parte della società sia decisa da chi detiene il potere a porte chiuse. Abbiamo scoperto che non solo questi diversi gruppi di esperti hanno tipi di personalità molto distinti, ma che questi si traducono anche in convinzioni contrastanti sul futuro del lavoro.

Nei nostri dati, quindi, gli imprenditori tecnologici erano gli ottimisti, gli economisti gli scettici e gli autori e i giornalisti i pessimisti.

Per complicare ulteriormente le cose abbiamo concluso, sulla base dell’analisi dei giornali, che tutti e tre i gruppi di esperti erano davvero convinti che le loro previsioni sul futuro del lavoro fossero giuste e le altre sbagliate, se non addirittura assurde. Gli economisti, ad esempio, tendevano a definire gli autori di bestseller come “catastrofisti” e gli imprenditori tecnologici come “ipersensibili”. Detestavano in particolare l’idea della decrescita, che paragonavano alla povertà istituzionalizzata. Autori e giornalisti, da parte loro, non riuscivano a capire perché gli altri gruppi di esperti non vedessero che ci sono (o dovrebbero esserci) dei limiti alla crescita economica, soprattutto alla luce del cambiamento climatico e della disuguaglianza globale. Gli imprenditori tecnologici si consideravano l’unico gruppo qualificato a fare dichiarazioni su tecnologie avanzate che nessuno, a parte loro, capisce veramente, soprattutto i politici; ai loro occhi, queste persone sono “dinosauri”.

Perché le differenze nelle idee sul futuro del lavoro

In generale, i membri di ciascun gruppo di esperti hanno avuto difficoltà a capire come fosse possibile che gli altri avessero convinzioni così diverse sul futuro del lavoro. Dopotutto, le loro previsioni si basavano su numeri, cifre, tendenze storiche e ricerche scientifiche oggettive: come si può contestarlo? La risposta, ovviamente, è che ognuno di questi esperti è stato formato in un settore specifico, con un proprio insieme di regole e presupposti su come funziona il mondo. Inoltre, viene loro insegnato cosa “conta” come prova all’interno della loro disciplina: si consideri ad esempio la differenza tra informatica, economia e scienze politiche. Questi esperti interagiscono soprattutto con persone della stessa disciplina o di discipline simili, partecipano a seminari e leggono relazioni che rafforzano le cosiddette “cornici dell’ambiente” in cui sono stati socializzati. Questo porta all’omogeneità all’interno delle discipline e all’eterogeneità tra le discipline. Spiega anche perché questi gruppi di esperti in competizione tra loro hanno difficoltà a comprendere il punto di vista dell’altro.

Nel riassumere i risultati di questo studio ad altri, di solito diciamo che “non possiamo prevedere il futuro del lavoro, ma possiamo prevedere le vostre previsioni”. Quando facciamo dei keynote sullo studio, il pubblico spesso inizia a ridere quando riconosce il copione della propria disciplina quasi alla lettera. A volte, i dirigenti osservano che “sono tipici economisti” o “sono tra i fan della decrescita”. Se da un lato questo può sembrare un modo per separare le persone in categorie distinte, dall’altro ci accorgiamo che li spinge ad ascoltare e a parlare tra loro con una mentalità più aperta. Riteniamo che ciò sia di fondamentale importanza, poiché molte delle sfide che l’umanità probabilmente affronterà nel futuro del lavoro – come la potenziale comparsa di IA iperintelligenti o di robot con abilità sensoriali fini – richiederanno task force e cooperazione interdisciplinari. Come dimostra il nostro studio, gli esperti di diverse discipline hanno in genere opinioni diverse sui rischi e sulle opportunità del futuro, e sappiamo dalla ricerca che abbracciare l’incertezza e gli scenari in competizione è di fatto essenziale per la pianificazione strategica a lungo termine.

Il futuro è ciò che facciamo

Le implicazioni del nostro studio sono potenzialmente controverse nell’attuale clima di “post-verità”: stiamo forse dicendo che nella vita non esistono fatti oggettivi, che tutto è soggettivo e che la competenza è un mito? Non arriveremmo a tanto. Crediamo piuttosto che il nostro studio dimostri che, poiché il futuro non è ancora definito, è impossibile stabilire chi abbia ragione sul futuro del lavoro. Al contrario, il futuro sarà qualsiasi cosa faremo. A nostro avviso, gli scenari proposti da ottimisti, scettici e pessimisti sono tutti teoricamente possibili. Domande come “l’IA distruggerà molti posti di lavoro” sono quindi fuorvianti: se questa distruggerà o meno molti posti di lavoro dipenderà dalle decisioni prese dalle persone nei prossimi anni. La domanda non è quindi “Come sarà il futuro del lavoro?”, ma piuttosto “Come vogliamo che sia il futuro?”. In questo modo, la questione del futuro del lavoro diventa un’arena per i valori, la politica, l’ideologia e l’immaginazione, anziché un insieme di tendenze che possono essere oggettivamente previste. Inoltre, è chiaro che il dibattito sul futuro del lavoro è destinato a diventare ancora più polarizzato negli anni a venire. L’utopia di una persona è la distopia di un’altra.

Quindi, cosa si può iniziare a fare oggi? Innanzitutto, d’ora in poi, ogni volta che sentirete o leggerete qualcosa sul futuro del lavoro, non limitatevi a guardare cosa viene previsto (e da quando), ma anche chi lo dice e perché. Quali interessi acquisiti hanno? Quale società vogliono e in che modo ne traggono vantaggio? In secondo luogo, qual è la vostra utopia per il futuro e quale la vostra distopia? Cosa dovremmo fare – o smettere di fare – a breve, medio e lungo termine per avvicinarci agli scenari desiderabili e ridurre il rischio di quelli indesiderati? Cosa possiamo fare per evitare punti di non ritorno in un futuro lontano, ad esempio quando pensiamo al clima o all’intelligenza artificiale superintelligente? In terzo luogo, su cosa avete il maggior controllo dalla vostra posizione di potere e influenza nella società? Quali forme di potere e influenza non avete? Potete collaborare con altri che hanno fonti di influenza complementari alla vostra e che condividono la stessa utopia?

Sulla base della nostra ricerca, vorremmo invitare tutti i cittadini, i politici, i manager e gli amministratori delegati a partecipare al dibattito pubblico sul futuro del lavoro, per garantire che si svolga nell’ambito di un dialogo sociale e democratico. Il futuro è ciò che facciamo.

Nicky Dries è professore ordinario di Comportamento organizzativo presso la KU Leuven e la BI Norwegian Business School. Joost Luyckx è professore associato di Business and Society presso la IESEG School of Management e ricercatore presso la KU Leuven. Philip Rogiers è professore assistente di Comportamento organizzativo e teoria organizzativa all’Università Ramon Llull di Esade.