LEADERSHIP

Daniel Goleman

Luglio 2025

Artur Debat/Getty Images

I CLASSICI DI HARVARD BUSINESS REVIEW

Pubblicato originariamente su Harvard Business Review nel 1998 e poi ripubblicato nel 2004, l’articolo di Daniel Goleman resta un punto di riferimento fondamentale nel definire ciò che l’intelligenza emotiva apporta alle capacità di essere leader. Goleman aveva fatto conoscere per la prima volta il termine “intelligenza emotiva” a un vasto pubblico con l'omonimo libro del 1995, poi sviluppato in direzioni diverse in modi innovativi fino ai giorni nostri.

Ogni manager conosce la storia di un dirigente altamente intelligente e competente che è stato promosso a una posizione di leadership e poi ha fallito nel suo lavoro. E conosce anche le storie di persone con capacità intellettuali e competenze tecniche solide, ma non straordinarie, promosse in posizioni analoghe, che sono invece riuscite a spiccare il volo.

Questi episodi alimentano la diffusa convinzione che identificare individui con la “stoffa giusta” per diventare leader sia più un’arte che una scienza. Dopo tutto, gli stili personali dei leader eccellenti variano parecchio: alcuni sono sommessi e analitici, altri gridano i loro manifesti dalle cime delle montagne. E, cosa altrettanto importante, situazioni diverse richiedono tipi diversi di leadership. La maggior parte delle fusioni ha bisogno di un negoziatore sensibile al timone, mentre molte ristrutturazioni richiedono un’autorità più decisa.

Ho scoperto, tuttavia, che i leader più efficaci si assomigliano per un aspetto cruciale: hanno tutti un alto grado di quella che è stata definita intelligenza emotiva. Non che il QI e le competenze tecniche siano irrilevanti. Sono importanti, ma soprattutto come “capacità di soglia”; cioè, sono i requisiti di base per le posizioni dirigenziali. Ma la mia ricerca, insieme ad altri studi recenti, dimostra chiaramente che l’intelligenza emotiva è la conditio sine qua non della leadership. Senza di essa, una persona può avere la migliore formazione del mondo, una mente incisiva e analitica e una riserva infinita di idee intelligenti, ma non sarà comunque un grande leader.

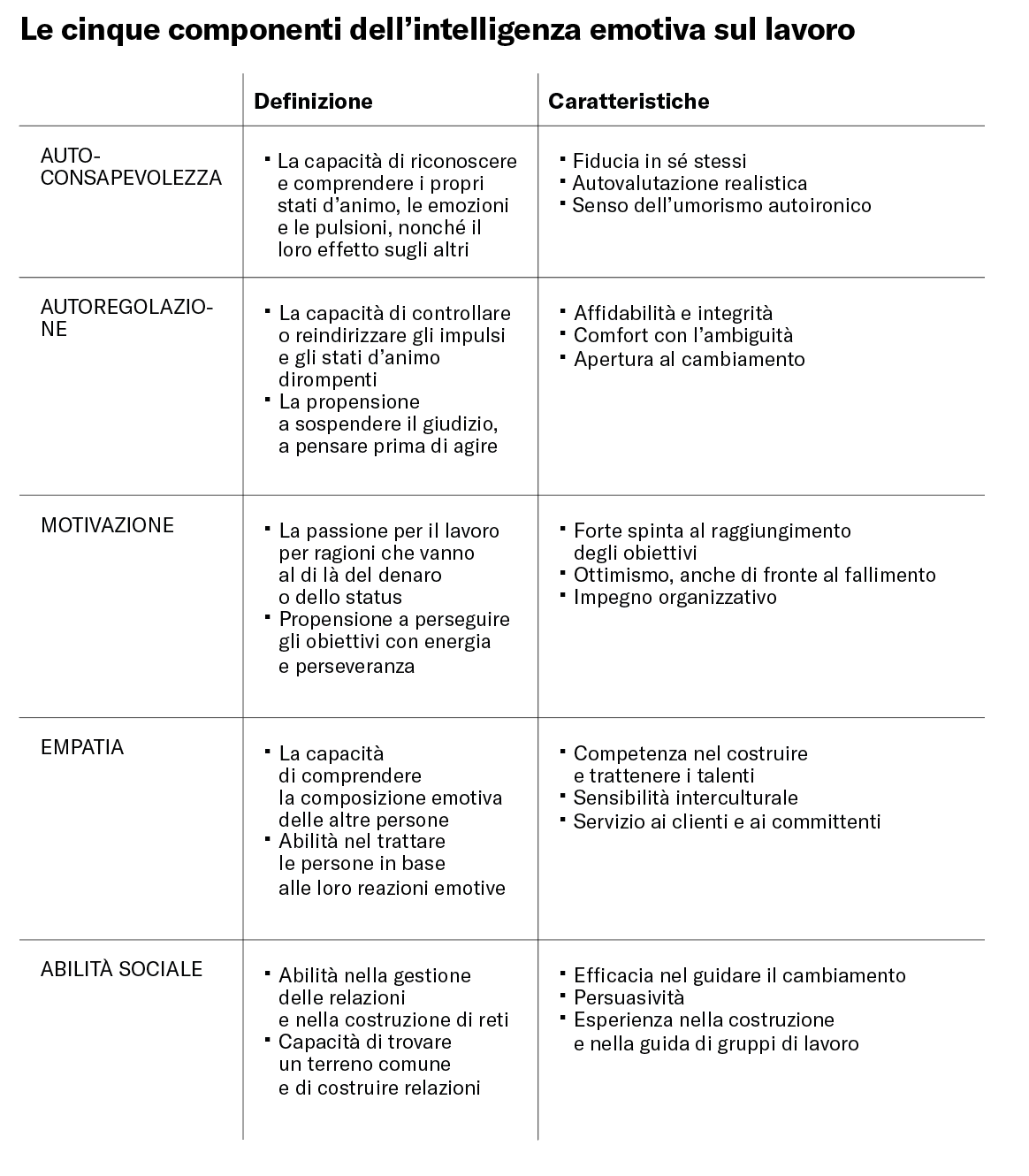

Nel corso del tempo, i miei colleghi e io ci siamo concentrati sul funzionamento dell’intelligenza emotiva sul lavoro. Abbiamo esaminato la relazione tra intelligenza emotiva e prestazioni efficaci, soprattutto nei leader. E abbiamo osservato come l’intelligenza emotiva si manifesta sul lavoro. Come si fa a capire se qualcuno ha un’intelligenza emotiva elevata, per esempio, e come si fa a riconoscerla in sé stessi? Nelle pagine seguenti esploreremo queste domande, prendendo in considerazione ciascuna delle componenti dell’intelligenza emotiva: consapevolezza di sé, autoregolazione, motivazione, empatia e abilità sociale.

Valutare l’intelligenza emotiva

La maggior parte delle grandi aziende oggi si avvale di psicologi formati per sviluppare i cosiddetti “modelli di competenza”, che le aiutano a identificare, formare e promuovere le probabili stelle del firmamento della leadership. Gli psicologi hanno sviluppato tali modelli anche per le posizioni di livello inferiore. Negli ultimi anni ho analizzato i modelli di competenza di 188 aziende, la maggior parte delle quali di grandi dimensioni e portata globale, tra cui Lucent Technologies, British Airways e Credit Suisse.

Il mio obiettivo era quello di determinare quali fossero le capacità personali che guidavano le prestazioni eccellenti all’interno di queste organizzazioni e in che misura lo facessero. Ho raggruppato le capacità in tre categorie: abilità puramente tecniche, come la contabilità e la pianificazione aziendale; abilità cognitive, come il ragionamento analitico; e competenze che dimostrano l’intelligenza emotiva, come la capacità di lavorare con gli altri e l’efficacia nel guidare il cambiamento.

Per creare alcuni dei modelli di competenze, gli psicologi hanno chiesto ai dirigenti delle aziende di identificare le capacità che caratterizzano i leader più eccellenti dell’organizzazione. Per creare altri modelli, gli psicologi hanno utilizzato criteri oggettivi, come la redditività di una divisione, per differenziare i dirigenti di alto livello delle loro organizzazioni da quelli medi. Questi individui sono stati poi intervistati e sottoposti a test approfonditi, e le loro capacità sono state messe a confronto. Questo processo ha portato alla creazione di elenchi di ingredienti per leader altamente efficaci. Gli elenchi variavano da sette a 15 voci e comprendevano ingredienti come l’iniziativa e la visione strategica.

Quando ho analizzato tutti questi dati, ho trovato risultati drammatici. Sicuramente l’intelletto è stato un motore di prestazioni eccellenti. Abilità cognitive come il pensiero e la visione a lungo termine erano particolarmente importanti. Ma quando ho calcolato il rapporto tra competenze tecniche, quoziente intellettivo e intelligenza emotiva come ingredienti di prestazioni eccellenti, l’intelligenza emotiva si è rivelata due volte più importante delle altre per i lavori a tutti i livelli.

Inoltre, la mia analisi ha mostrato che l’intelligenza emotiva gioca un ruolo sempre più importante ai livelli più alti dell’azienda, dove le differenze nelle competenze tecniche sono di importanza trascurabile. In altre parole, quanto più alto è il grado di una persona considerata una stella nelle performance, tanto più le capacità di intelligenza emotiva appaiono come la ragione della sua efficacia. Quando ho confrontato gli star performer con quelli medi in posizioni di leadership di alto livello, quasi il 90% della differenza nei loro profili era attribuibile a fattori di intelligenza emotiva piuttosto che ad abilità cognitive.

Altri ricercatori hanno confermato che l’intelligenza emotiva non solo distingue i leader eccellenti, ma può anche essere collegata a una forte performance. Le scoperte del compianto David McClelland, famoso ricercatore di comportamento umano e organizzativo, ne sono un buon esempio. In uno studio del 1996 condotto su un’azienda globale del settore alimentare e delle bevande, McClelland ha scoperto che quando i senior manager superavano una certa massa critica di capacità di intelligenza emotiva, le loro divisioni superavano del 20% gli obiettivi di guadagno annuali. Nel frattempo, i leader delle divisioni prive di tale massa critica hanno registrato performance inferiori di quasi la stessa entità. È interessante notare che i risultati di McClelland erano validi sia per le divisioni statunitensi dell’azienda che per quelle asiatiche ed europee.

In breve, i numeri iniziano a raccontare una storia convincente sul legame tra il successo di un’azienda e l’intelligenza emotiva dei suoi leader. E, cosa altrettanto importante, la ricerca sta dimostrando che le persone possono sviluppare la propria intelligenza emotiva, se adottano il giusto approccio (si veda il box “L’intelligenza emotiva può essere appresa?”).

Consapevolezza di sé

La consapevolezza di sé è la prima componente dell’intelligenza emotiva, il che ha senso se si considera che l’oracolo delfico ha dato il consiglio di “conoscere sé stessi” migliaia di anni fa. Consapevolezza di sé significa avere una profonda comprensione delle proprie emozioni, dei propri punti di forza, delle proprie debolezze, dei propri bisogni e delle proprie pulsioni. Le persone con una forte consapevolezza di sé non sono né eccessivamente critiche né irrealisticamente fiduciose. Piuttosto, sono oneste, con loro stesse e con gli altri.

Le persone con un alto grado di autoconsapevolezza riconoscono come i loro sentimenti influenzino loro stessi, gli altri e le loro prestazioni lavorative. Così, una persona consapevole di sé, che sa che le scadenze ravvicinate tirano fuori il peggio di ognuno, pianifica il proprio tempo con attenzione e porta a termine il lavoro con largo anticipo. Un’altra persona con un’elevata consapevolezza di sé sarà in grado di lavorare con un cliente esigente. Capirà come quel cliente influisce sul suo stato d’animo e le cause più profonde della propria frustrazione. “L’assurdità delle richieste di quel cliente ci distolgono dal vero lavoro da svolgere”, potrebbe spiegare in azienda. E farà un ulteriore passo avanti per trasformare la propria rabbia in qualcosa di costruttivo.

La consapevolezza di sé si estende alla comprensione dei propri valori e obiettivi. Chi è molto consapevole di sé sa dove è diretto e perché; quindi, ad esempio, sarà in grado di rifiutare con fermezza un’offerta di lavoro allettante dal punto di vista economico, ma non in linea con i suoi principi o obiettivi a lungo termine. Una persona che manca di autoconsapevolezza è propensa a prendere decisioni che portano scompiglio interiore, calpestando valori profondi. “Ho accettato perché i soldi sembravano buoni”, potrebbe dire qualcuno due anni dopo l’inizio di un impiego, “ma questo lavoro per me ha così poco significato che mi annoio continuamente”. Le decisioni delle persone consapevoli di sé, invece, sono in linea con i loro valori; di conseguenza, spesso trovano il lavoro energizzante.

Come si riconosce la consapevolezza di sé? Innanzitutto, si manifesta con la franchezza e la capacità di valutare sé stessi in modo realistico. Le persone con un’elevata consapevolezza di sé sono in grado di parlare con precisione e apertamente – anche se non necessariamente in modo enfatico – delle proprie emozioni e dell’impatto che hanno sul lavoro. Per esempio, una manager che conosco era scettica riguardo a un nuovo servizio di personal-shopper che la sua azienda, un’importante catena di grandi magazzini, stava per introdurre. Senza essere sollecitata dal suo team o dal suo capo, ha offerto loro una spiegazione: “È difficile per me sostenere il lancio di questo servizio”, ha ammesso, “perché volevo davvero dirigere il progetto, ma non sono stata selezionata. Abbiate pazienza mentre affronto questo problema”. La manager ha effettivamente esaminato i propri sentimenti; una settimana dopo, ha preso a sostenere pienamente il progetto.

Questa consapevolezza di sé si manifesta spesso nel processo di assunzione. Chiedete a un candidato di descrivere una volta in cui si è lasciato trasportare dai suoi sentimenti e ha fatto qualcosa di cui poi si è pentito. I candidati consapevoli di sé saranno franchi nell’ammettere i propri fallimenti e spesso li racconteranno con un sorriso. Uno dei tratti distintivi dell’autoconsapevolezza è il senso dell’umorismo.

La consapevolezza di sé può essere individuata anche durante le valutazioni delle prestazioni. Le persone consapevoli di sé conoscono – e si sentono a proprio agio nel parlarne – i propri limiti e punti di forza, e spesso dimostrano di avere sete di critiche costruttive. Al contrario, le persone con scarsa consapevolezza di sé interpretano il messaggio di dover migliorare come una minaccia o un segno di fallimento.

Le persone consapevoli di sé si riconoscono anche dalla fiducia in sé stesse. Hanno una solida consapevolezza delle proprie capacità e sono meno propense a mettersi in condizione di fallire, ad esempio, sforzandosi troppo nell’eseguire un compito. Sanno anche quando chiedere aiuto, e i rischi che corrono sul lavoro sono calcolati. Non chiedono una sfida che sanno di non poter affrontare da soli. Giocheranno sui loro punti di forza.

Considerate le azioni di una dipendente di medio livello che è stata invitata a partecipare a una riunione strategica con i massimi dirigenti della sua azienda. Sebbene fosse la persona più giovane nella stanza, non si è seduta in silenzio, ascoltando con stupore o timore. Sapeva di avere una logica chiara e di essere in grado di presentare le idee in modo persuasivo, e avanzò suggerimenti convincenti sulla strategia dell’azienda. Allo stesso tempo, la sua autoconsapevolezza le impediva di addentrarsi in territori in cui sapeva di essere debole.

Nonostante il valore di avere persone consapevoli di sé sul posto di lavoro, la mia ricerca indica che spesso i dirigenti non danno alla consapevolezza di sé il credito che merita quando cercano potenziali leader. Molti dirigenti confondono la franchezza dei sentimenti con la “fifoneria” e non danno il giusto rispetto ai dipendenti che riconoscono apertamente le proprie carenze. Queste persone vengono troppo facilmente liquidate come “non abbastanza forti” per guidare gli altri.

In realtà, è vero il contrario. In primo luogo, le persone generalmente ammirano e rispettano la franchezza. Inoltre, i leader sono costantemente chiamati a formulare giudizi che richiedono una valutazione sincera delle capacità, proprie e altrui. Abbiamo le competenze manageriali per acquisire un concorrente? Possiamo lanciare un nuovo prodotto entro sei mesi? Le persone che valutano sé stesse in modo onesto, cioè le persone consapevoli di sé, sono adatte a fare lo stesso per le organizzazioni che dirigono.

Autoregolazione

Gli impulsi biologici guidano le nostre emozioni. Non possiamo eliminarli, ma possiamo fare molto per gestirli. L’autoregolazione, che è come una conversazione interiore continua, è la componente dell’intelligenza emotiva che ci libera dall’essere prigionieri dei nostri sentimenti. Le persone impegnate in una conversazione di questo tipo provano malumori e impulsi emotivi proprio come tutti gli altri, ma trovano il modo di controllarli e persino di incanalarli in modi utili.

Immaginate un dirigente che ha appena assistito alla presentazione di un’analisi sbagliata da parte di un gruppo di suoi dipendenti al consiglio di amministrazione dell’azienda. Nell’irritazione che segue, il dirigente potrebbe essere tentato di battere i pugni sul tavolo per la rabbia o di dare un calcio a una sedia. Potrebbe saltare in piedi e urlare al gruppo, oppure mantenere un cupo silenzio, lanciando occhiate a tutti prima di andarsene.

Ma se avesse il dono dell’autoregolazione, sceglierebbe un approccio diverso. Sceglierebbe le parole con attenzione, evidenziando le scarse prestazioni della squadra senza dare giudizi affrettati. Poi farebbe un passo indietro per considerare le ragioni del fallimento. Sono personali: mancanza di impegno? Ci sono fattori attenuanti? Qual è stato il suo ruolo nella disfatta? Dopo aver preso in considerazione queste domande, riunisce il team, espone le conseguenze dell’incidente e offre i suoi sentimenti in merito. Quindi presenterà la sua analisi del problema e una soluzione ponderata.

Perché l’autoregolazione è così importante per i leader? Innanzitutto, le persone che hanno il controllo dei propri sentimenti e impulsi, ossia le persone ragionevoli, sono in grado di creare un ambiente di fiducia e correttezza. In un ambiente di questo tipo, la politica e le lotte intestine si riducono drasticamente e la produttività sale. Le persone di talento vanno verso l’organizzazione e non sono tentate di lasciarla. E l’autoregolamentazione ha un effetto a cascata. Nessuno vuole essere conosciuto come una testa calda quando il capo è noto per il suo approccio calmo. Meno malumori al vertice significano meno malumori in tutta l’organizzazione.

In secondo luogo, l’autoregolamentazione è importante per ragioni competitive. Tutti sanno che oggi gli affari sono pieni di ambiguità e cambiamenti. Le aziende si fondono e si separano regolarmente. La tecnologia trasforma il lavoro a un ritmo vertiginoso. Le persone che hanno imparato a gestire le proprie emozioni sono in grado di affrontare i cambiamenti. Quando viene annunciato un nuovo programma, non si lasciano prendere dal panico; al contrario, sono in grado di sospendere il giudizio, cercare informazioni e ascoltare i dirigenti mentre spiegano il nuovo programma. Quando l’iniziativa va avanti, queste persone sono in grado di seguirla.

A volte, addirittura, fanno da apripista. Consideriamo il caso di una manager di una grande azienda manifatturiera. Come i suoi colleghi, utilizzava un certo programma software da cinque anni. Il programma guidava il modo in cui raccoglieva e riportava i dati e il modo in cui pensava alla strategia dell’azienda. Un giorno, i dirigenti annunciarono che sarebbe stato installato un nuovo programma, che avrebbe cambiato radicalmente il modo in cui le informazioni venivano raccolte e valutate all’interno dell’organizzazione. Mentre molte persone in azienda si lamentavano amaramente di quanto il cambiamento sarebbe stato dirompente, la manager rifletteva sulle ragioni del nuovo programma e si convinceva del suo potenziale di miglioramento delle prestazioni. Partecipò volentieri alle sessioni di formazione – alcuni colleghi si rifiutarono di farlo – e alla fine fu promossa a dirigere diverse divisioni, in parte perché usava la nuova tecnologia in modo così efficace.

Voglio spingere ancora più in là l’importanza dell’autoregolamentazione per la leadership e sostenere che essa migliora l’integrità, che non è solo una virtù personale ma anche un punto di forza organizzativo. Molte delle cose negative che accadono nelle aziende sono funzione di un comportamento impulsivo. Raramente le persone pianificano di ingigantire i profitti, di gonfiare le spese, di mettere le mani nella cassa o di abusare del potere per fini egoistici. Accade, invece, che si presenta un’opportunità e le persone con scarso controllo dei propri impulsi dicono semplicemente di sì.

Consideriamo invece il comportamento di un manager di una grande azienda alimentare. Il dirigente era scrupolosamente onesto nelle trattative con i distributori locali. Esponeva regolarmente la sua struttura dei costi in modo dettagliato, dando così ai distributori una comprensione realistica dei prezzi dell’azienda. Questo approccio significava che il dirigente non poteva sempre fare l’affare migliore. A volte sentiva l’impulso di aumentare i profitti nascondendo le informazioni sui costi dell’azienda. Ma ha contrastato questo impulso e ha capito che a lungo termine era più sensato opporvisi. La sua autoregolazione emotiva si è tradotta in relazioni forti e durature con i distributori, che hanno giovato all’azienda più di qualsiasi guadagno finanziario a breve termine.

I segni dell’autoregolazione emotiva, quindi, sono facili da vedere: una propensione alla riflessione e alla ponderazione, il comfort nell’affrontare l’ambiguità e il cambiamento e l’integrità, la capacità di dire no agli impulsi. Come la consapevolezza di sé, anche l’autoregolazione spesso non viene valorizzata. Le persone che sanno dominare le proprie emozioni sono talvolta considerate di ghiaccio: le loro risposte ponderate vengono interpretate come una mancanza di passione. Le persone con un temperamento focoso sono spesso considerate leader “classici”: i loro sfoghi sono considerati segni distintivi di carisma e potere. Ma quando queste persone arrivano ai vertici, la loro impulsività spesso gioca a loro sfavore. Nella mia ricerca, le manifestazioni estreme di emozioni negative non sono mai emerse come un fattore di buona leadership.

Motivazione

Se c’è una caratteristica che praticamente tutti i leader efficaci hanno, è la motivazione. Sono spinti a raggiungere risultati superiori alle aspettative, proprie e altrui. La parola chiave è “raggiungere”. Molte persone sono motivate da fattori esterni, come uno stipendio elevato o lo status che deriva dall’avere un titolo importante o dall’essere parte di un’azienda prestigiosa. Al contrario, coloro che hanno un potenziale di leadership sono motivati da un desiderio profondamente radicato di raggiungere il proprio obiettivo.

Se siete alla ricerca di leader, come potete identificare le persone che sono motivate dalla spinta a raggiungere gli obiettivi piuttosto che da ricompense esterne? Il primo segno è la passione per il lavoro stesso: queste persone cercano sfide creative, amano imparare e sono molto orgogliose di un lavoro ben fatto. Inoltre, mostrano un’energia incessante per fare le cose meglio. Le persone con questa energia sembrano spesso inquiete nei confronti dello status quo. Sono insistenti nelle loro domande sul perché le cose vengono fatte in un modo piuttosto che in un altro; sono desiderose di esplorare nuovi approcci al loro lavoro.

Un manager di un’azienda di cosmetici, ad esempio, era frustrato dal fatto di dover aspettare due settimane per ricevere i risultati delle vendite dal personale sul campo. Alla fine, ha trovato un sistema telefonico automatizzato che chiamava ciascuno dei suoi venditori alle 17:00 di ogni giorno. Un messaggio automatico li invitava a inserire i loro numeri, ovvero il numero di proposte e di vendite che avevano effettuato quel giorno. Il sistema ha ridotto i tempi di feedback sui risultati di vendita da settimane a ore.

Questa storia illustra altri due tratti comuni delle persone che sono spinte a raggiungere i risultati. Alzano continuamente l’asticella delle prestazioni e amano tenere i conti. Alzare l’asticella delle prestazioni è la prima cosa. Durante le valutazioni delle prestazioni, le persone con alti livelli di motivazione possono chiedere di essere “sfidate” dai loro superiori. Naturalmente, un dipendente che combina consapevolezza di sé e motivazione interna riconosce i propri limiti, ma non si accontenta di obiettivi che sembrano troppo facili da raggiungere.

Ne consegue naturalmente che le persone che sono spinte a fare meglio vogliono anche un modo per monitorare i propri progressi, quelli del proprio team e dell’azienda. Mentre le persone con una bassa motivazione al raggiungimento degli obiettivi sono spesso confuse sui risultati, quelle con un’alta motivazione al raggiungimento degli obiettivi spesso tengono il conto monitorando misure difficili come la redditività o la quota di mercato. Conosco un money manager che inizia e termina la sua giornata su Internet valutando la performance del suo fondo azionario rispetto a quattro benchmark di settore.

È interessante notare che le persone altamente motivate rimangono ottimiste anche quando il risultato è a loro sfavore. In questi casi, l’autoregolazione si combina con la motivazione al raggiungimento dei risultati per superare la frustrazione e la depressione che si verificano dopo una battuta d’arresto o un fallimento. Prendiamo il caso di un altro gestore di portafoglio di una grande società di investimenti. Dopo diversi anni di successi, il suo fondo è crollato per tre trimestri consecutivi, inducendo tre grandi clienti istituzionali a spostare le loro attività altrove.

Alcuni dirigenti avrebbero attribuito la colpa della caduta a circostanze al di fuori del loro controllo; altri avrebbero visto la battuta d’arresto come una prova di fallimento personale. Questa manager, invece, ha visto l’opportunità di dimostrare di essere in grado di guidare un’inversione di tendenza. Due anni dopo, promossa a un livello molto alto dell’azienda, ha descritto l’esperienza come “la cosa migliore che mi sia mai capitata; ho imparato moltissimo”.

I manager che cercano di individuare alti livelli di motivazione al raggiungimento dei risultati nelle loro persone possono cercare un’ultima prova: l’impegno verso l’organizzazione. Quando le persone amano il proprio lavoro così com’è, spesso si sentono impegnate verso le organizzazioni che lo rendono possibile. È probabile che i dipendenti impegnati rimangano in un’organizzazione anche quando sono inseguiti da cacciatori di teste che sventolano denaro.

Non è difficile capire come e perché la motivazione al successo si traduca in una forte leadership. Se si fissa l’asticella delle prestazioni per sé stessi, si farà lo stesso per l’organizzazione quando si è in grado di farlo. Allo stesso modo, la spinta a superare gli obiettivi e l’interesse a tenere il punteggio possono essere contagiosi. I leader con queste caratteristiche possono spesso costruire intorno a loro un team di manager con le stesse caratteristiche. Naturalmente, l’ottimismo e l’impegno organizzativo sono fondamentali: provate a immaginare di gestire un’azienda senza queste caratteristiche.

Empatia

Di tutte le dimensioni dell’intelligenza emotiva, l’empatia è quella più facilmente riconoscibile. Tutti abbiamo provato l’empatia di un insegnante o di un amico sensibile; tutti siamo stati colpiti dalla sua assenza in un allenatore o in un capo insensibile. Ma quando si tratta di affari, raramente sentiamo lodare, e tanto meno premiare, le persone per la loro empatia. La parola stessa sembra poco commerciale, fuori luogo tra le dure realtà del mercato.

Ma l’empatia non significa una sorta di “io sto bene, tu stai bene”. Per un leader, cioè, non significa adottare le emozioni degli altri come proprie e cercare di accontentare tutti. Sarebbe un incubo, renderebbe impossibile l’azione. Piuttosto, empatia significa considerare con attenzione i sentimenti dei dipendenti, insieme ad altri fattori, nel processo di prendere decisioni intelligenti.

Per un esempio di empatia in azione, si consideri ciò che accadde quando due gigantesche società di brokeraggio si fusero, creando posti di lavoro in esubero in tutte le loro divisioni. Il direttore di una divisione riunì i suoi collaboratori e fece un discorso cupo, sottolineando il numero di persone che sarebbero state presto licenziate. Il direttore di un’altra divisione fece ai suoi collaboratori un discorso diverso. Ha parlato apertamente delle sue preoccupazioni e della sua confusione e ha promesso di tenere le persone informate e di trattare tutti in modo equo.

La differenza tra questi due manager era l’empatia. Il primo era troppo preoccupato del proprio destino per considerare i sentimenti dei suoi colleghi in ansia. Il secondo sapeva intuitivamente cosa provavano i suoi collaboratori e riconosceva le loro paure con le sue parole. C’è da stupirsi che il primo manager abbia visto la sua divisione affondare a causa dell’abbandono di molte persone demoralizzate, soprattutto le più talentuose? Al contrario, il secondo manager ha continuato a essere un leader forte, i suoi migliori collaboratori sono rimasti e la sua divisione è rimasta produttiva come sempre.

L’empatia è oggi particolarmente importante come componente della leadership per almeno tre motivi: il crescente utilizzo di team, il rapido ritmo della globalizzazione e la crescente necessità di trattenere i talenti. Considerate la sfida di guidare un team. Come può testimoniare chiunque ne abbia fatto parte, i team sono calderoni di emozioni ribollenti che spesso hanno il problema di raggiungere un consenso, cosa già difficile con due persone e molto più difficile quando il numero aumenta. Anche in gruppi di soli quattro o cinque membri si formano alleanze e si stabiliscono programmi contrastanti. Il leader di un team deve essere in grado di percepire e comprendere i punti di vista di tutti i membri al tavolo.

Questo è esattamente ciò che è riuscita a fare una responsabile marketing di una grande azienda informatica quando è stata incaricata di guidare un team in difficoltà. Il gruppo era in subbuglio, sovraccarico di lavoro e di scadenze. La tensione tra i membri era alta. Armeggiare con le procedure non era sufficiente per tenere unito il gruppo e renderlo una parte efficace dell’azienda.

Il manager ha quindi preso diverse misure. In una serie di sessioni individuali, si è presa il tempo di ascoltare tutti i membri del gruppo: cosa li frustrava, come giudicavano i colleghi, se si sentivano ignorati. Poi ha diretto il team in modo da renderlo coeso: incoraggiava le persone a parlare apertamente delle loro frustrazioni e le aiutava a sollevare proteste costruttive durante le riunioni. In breve, la sua empatia le ha permesso di comprendere la composizione emotiva del suo team. Il risultato non è stato solo una maggiore collaborazione tra i membri, ma anche un aumento del giro d’affari, dato che il team è stato chiamato in aiuto da una gamma più ampia di clienti interni.

La globalizzazione è un’altra ragione della crescente importanza dell’empatia per i leader aziendali. Il dialogo interculturale può facilmente portare a errori e incomprensioni. L’empatia è un antidoto. Le persone che la possiedono sono in sintonia con le sottigliezze del linguaggio del corpo e riescono a percepire il messaggio sotto le parole pronunciate. Inoltre, hanno una profonda comprensione dell’esistenza e dell’importanza delle differenze culturali ed etniche.

Consideriamo il caso di un consulente americano il cui team aveva appena proposto un progetto a un potenziale cliente giapponese. Nei suoi rapporti con gli americani, il team era abituato a essere bombardato di domande dopo una proposta del genere, ma questa volta fu accolto da un lungo silenzio. Altri membri del team, interpretando il silenzio come disapprovazione, erano pronti a fare i bagagli e ad andarsene. Il consulente capo fece loro cenno di fermarsi. Pur non avendo una particolare familiarità con la cultura giapponese, lesse il volto e la postura del cliente e percepì non un rifiuto ma un interesse, persino una profonda considerazione. Aveva ragione: quando il cliente finalmente parlò, fu per affidare il lavoro alla società di consulenza.

Infine, l’empatia gioca un ruolo fondamentale nella fidelizzazione dei talenti, soprattutto nell’odierna economia dell’informazione. I leader hanno sempre avuto bisogno di empatia per sviluppare e trattenere le persone valide, ma oggi la posta in gioco è più alta. Quando le persone valide se ne vanno, portano con sé le conoscenze dell’azienda.

È qui che entrano in gioco il coaching e il mentoring. È stato ripetutamente dimostrato che il coaching e il mentoring si traducono non solo in migliori prestazioni, ma anche in una maggiore soddisfazione sul lavoro e in una riduzione del turnover. Ma ciò che fa funzionare al meglio il coaching e il mentoring è la natura della relazione. I coach e i mentori eccellenti entrano nella testa delle persone che aiutano. Sanno come dare un feedback efficace. Sanno quando spingere per migliorare le prestazioni e quando trattenersi. Nel modo in cui motivano i loro protetti, dimostrano l’empatia in azione.

In quello che probabilmente suona come un ritornello, lasciatemi ripetere che l’empatia non è molto rispettata negli affari. Ci si chiede come facciano i leader a prendere decisioni difficili se non “sentono” per tutte le persone che ne saranno coinvolte. Ma i leader dotati di empatia non si limitano a simpatizzare con le persone che li circondano: utilizzano le loro conoscenze per migliorare le loro aziende in modi sottili ma importanti.

Abilità sociale

Le prime tre componenti dell’intelligenza emotiva sono abilità di autogestione. Le ultime due, l’empatia e l’abilità sociale, riguardano la capacità di gestire le relazioni con gli altri. Come componente, l’abilità sociale non è così semplice come sembra. Non è solo una questione di cordialità, anche se le persone con alti livelli di abilità sociale raramente sono cattive. L’abilità sociale è piuttosto una cordialità con uno scopo: portare le persone nella direzione desiderata, che sia l’accordo su una nuova strategia di marketing o l’entusiasmo per un nuovo prodotto.

Le persone socialmente abili tendono ad avere un’ampia cerchia di conoscenze e sono in grado di trovare un terreno comune con persone di tutti i tipi – un’abilità nel creare relazioni. Questo non significa che socializzano continuamente, ma che lavorano partendo dal presupposto che nulla di importante si fa da soli. Queste persone dispongono di una rete di contatti quando arriva il momento di agire.

L’abilità sociale è il culmine delle altre dimensioni dell’intelligenza emotiva. Le persone tendono a essere molto efficaci nella gestione delle relazioni quando riescono a comprendere e controllare le proprie emozioni e a immedesimarsi nei sentimenti degli altri. Anche la motivazione contribuisce all’abilità sociale. Ricordiamo che le persone che sono spinte a raggiungere i propri obiettivi tendono a essere ottimiste, anche di fronte alle battute d’arresto o ai fallimenti. Quando le persone sono ottimiste, il loro “bagliore” si diffonde nelle conversazioni e negli altri incontri sociali. Sono popolari, e per una buona ragione.

Essendo il risultato delle altre dimensioni dell’intelligenza emotiva, l’abilità sociale è riconoscibile sul lavoro in molti modi che ormai vi suoneranno familiari. Le persone con abilità sociale, per esempio, sono abili nella gestione di gruppi di lavoro: è la loro empatia al lavoro. Allo stesso modo, sono esperti persuasori – una manifestazione della consapevolezza di sé, dell’autoregolazione e dell’empatia insieme. Grazie a queste capacità, i bravi persuasori sanno quando fare un appello emotivo, per esempio, e quando invece funziona meglio un appello alla ragione. E la motivazione, quando è visibile pubblicamente, rende queste persone eccellenti collaboratori; la loro passione per il lavoro si diffonde agli altri e sono spinti a trovare soluzioni.

Ma a volte l’abilità sociale si manifesta in modi diversi dalle altre componenti dell’intelligenza emotiva. Per esempio, le persone socialmente abili a volte sembrano non fare molto mentre sono al lavoro. Sembra che stiano oziando, chiacchierando nei corridoi con i colleghi o scherzando con persone che non sono nemmeno collegate al loro “vero” lavoro. Le persone socialmente abili, invece, non pensano che abbia senso limitare arbitrariamente la portata delle loro relazioni. Costruiscono legami ampi perché sanno che, in questi tempi fluidi, un giorno potrebbero avere bisogno dell’aiuto di persone che stanno conoscendo solo oggi.

Per esempio, consideriamo il caso di un dirigente del dipartimento di strategia di un produttore globale di computer. Nel 1993 era convinto che il futuro dell’azienda fosse legato a Internet. Nel corso dell’anno successivo, trovò spiriti affini e usò la sua abilità sociale per ricucire una comunità virtuale che attraversava livelli, divisioni e nazioni. Utilizzò poi questa squadra di fatto per creare un sito web aziendale, tra i primi di una grande azienda. E, di sua iniziativa, senza alcun budget o status formale, ha iscritto l’azienda a una convention annuale del settore Internet. Facendo appello ai suoi alleati e convincendo varie divisioni a donare fondi, ha reclutato più di 50 persone da una dozzina di unità diverse per rappresentare l’azienda alla convention.

La direzione ne prese atto: entro un anno dalla conferenza, il team del dirigente costituì la base della prima divisione Internet dell’azienda, cui fu formalmente messo a capo. Per arrivarci, il dirigente aveva ignorato i confini convenzionali, creando e mantenendo legami con persone in ogni angolo dell’organizzazione.

L’abilità sociale è considerata una capacità di leadership fondamentale nella maggior parte delle aziende? La risposta è sì, soprattutto se confrontata con le altre componenti dell’intelligenza emotiva. Sembra che le persone sappiano intuitivamente che i leader devono gestire le relazioni in modo efficace; nessun leader, infatti, è un’isola. Dopotutto, il compito del leader è quello di portare a termine il lavoro attraverso altre persone, e l’abilità sociale lo rende possibile. Un leader che non riesce a esprimere la propria empatia potrebbe anche non averla affatto. E la motivazione di un leader sarà inutile se non è in grado di comunicare la sua passione all’organizzazione. L’abilità sociale permette ai leader di mettere in pratica la loro intelligenza emotiva.

Sarebbe sciocco affermare che il buon vecchio QI e l’abilità tecnica non sono ingredienti importanti per una leadership forte. Ma la ricetta non sarebbe completa senza l’intelligenza emotiva. Un tempo si pensava che le componenti dell’intelligenza emotiva fossero “belle da avere” nei leader aziendali. Ma ora sappiamo che, ai fini della performance, si tratta di ingredienti che i leader “devono avere”.

È una fortuna, quindi, che l’intelligenza emotiva possa essere appresa. Il processo non è facile. Richiede tempo e, soprattutto, impegno. Ma i benefici che derivano da un’intelligenza emotiva ben sviluppata, sia per l’individuo che per l’organizzazione, valgono lo sforzo.

Daniel Goleman, noto soprattutto per i suoi scritti sull’intelligenza emotiva, è condirettore del Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations della Rutgers University. Nel suo libro Building Blocks of Emotional Intelligence, una serie di 12 esercizi su ciascuna competenza dell’intelligenza emotiva, offre formazione sulle competenze attraverso una piattaforma di apprendimento online, Emotional Intelligence Training Programs. Tra i suoi libri ricordiamo Primal Leadership: Unleashing the Power of Emotional Intelligence e Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain, and Body.