INNOVAZIONE

Niccolò Bianchini, Lorenzo Ancona

Gennaio 2024

Per intelligenza artificiale (IA) s’intende un qualsivoglia sistema informatico che, dato un input, raggiunge autonomamente particolari obiettivi con un impatto sull’ambiente circostante. Invero, a dispetto del nome, l’IA non è né intelligente né artificiale: essa si alimenta con lavoro umano, dati, infrastrutture, e, scevra di coscienza autonoma, opera tramite potenza computazionale ed inferenze statistiche.

Per la sua natura trasformativa, l’IA può rivoluzionare diversi ambiti dell’esperienza umana, generando nuovi mestieri e aumentando la produttività di quelli esistenti, al punto di modificare la realtà e il ruolo degli esseri umani in essa.

La comunità internazionale ha compreso la sfida, come dimostrano le diverse iniziative di regolamentazione, da ultimo l’AI Safety Summit a Bletchley Park. Nel frattempo l’Europa, con l’AI Act al momento in fase di finalizzazione, si conferma all’avanguardia. Accanto a tali sforzi, si assiste da tempo allo sviluppo industriale dell’IA dove, verosimilmente, il modello americano basato sul mercato, quello cinese centrato sullo Stato e quello europeo fondato sui valori si affronteranno in una sfida globale.

L'approccio europeo all’IA si vuole duplice: potenziare ricerca e capacità industriale garantendo al contempo i diritti fondamentali. Due i principi ispiratori: sovranità tecnologica per l’autonomia strategica e centralità delle persone nella trasformazione digitale. In realtà, nonostante i proclami, l’UE è un attore secondario nello sviluppo dell’IA e sconta i ritardi cronici del suo settore dell’innovazione. La mancanza d’investimenti, l’incompiutezza del mercato unico, la scarsa attrattività per i talenti, la penuria di dati, ed una fitta selva regolamentare ostacolano l’affermazione dell’Unione come potenza tecnologica.

Che fare dunque? La regolamentazione, da sola, non basta: serve l’innovazione. Dopotutto, creare ricchezza è meglio che regolamentarla e innovare secondo la propria visione è preferibile a tentare di plasmare le innovazioni altrui. Per questo, l’UE è chiamata a rafforzarsi come polo di IA, concentrandosi su sviluppo di aziende specializzate e diffusione delle tecnologie.

Finanziare l’IA europea

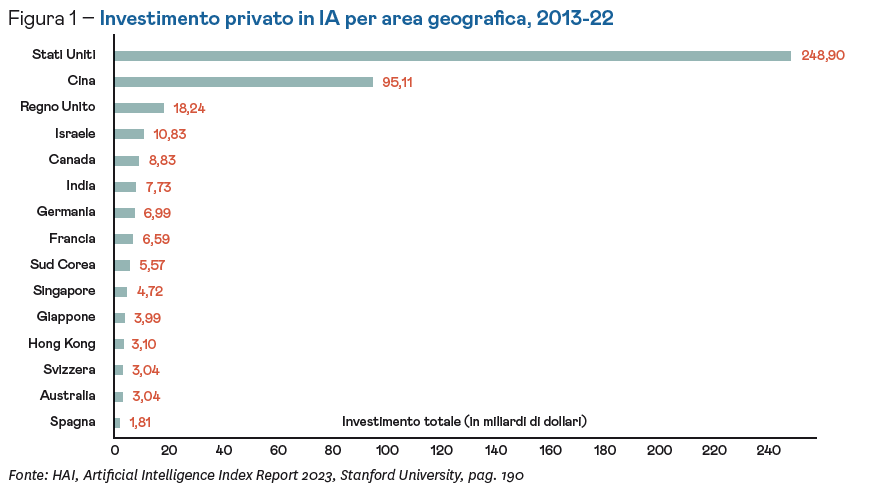

La scarsa disponibilità di capitale d’investimento è la causa principale dell’arretratezza dell’industria europea di IA: gli investimenti dell’UE sull’IA rappresentano meno del 10%, contro l’80% di Cina e Stati Uniti. Inoltre, l’investimento privato americano ammonta a 35 volte quello tedesco ($249mld vs $7mld), il più importante in Europa (Fig. 1). Due sono le ragioni d’una tale situazione: la rigidità del modello bancario e la debolezza delle aziende in fase di acquisizione. La prima fa sì che gli investitori istituzionali rappresentino solo il 14% del mercato del capitale di rischio contro il 35% negli Stati Uniti. La seconda conduce all’acquisto sistematico, da parte delle aziende statunitensi, delle start-up di successo. Ne conseguono esodo di talenti, perdita di proprietà intellettuale e dipendenza eccessiva dagli investitori statunitensi.

Se con i piani “VentureEU” e Horizon Europe l’UE si accinge a superare l’obiettivo di 20 miliardi annui di investimenti in IA, la mancanza di coordinamento tra i Paesi membri ne rallenta l’utilizzo efficace.

È prioritario dunque semplificare la regolamentazione e coordinare gli investimenti in start-up rivedendo le regole del modello finanziario per gli investitori istituzionali. Inoltre, progredendo nell’integrazione dei mercati dei capitali, occorre creare un settore finanziario più efficiente e non limitato ai confini nazionali.

Costruire un ecosistema d’eccellenza per un’Unione a prova di IA

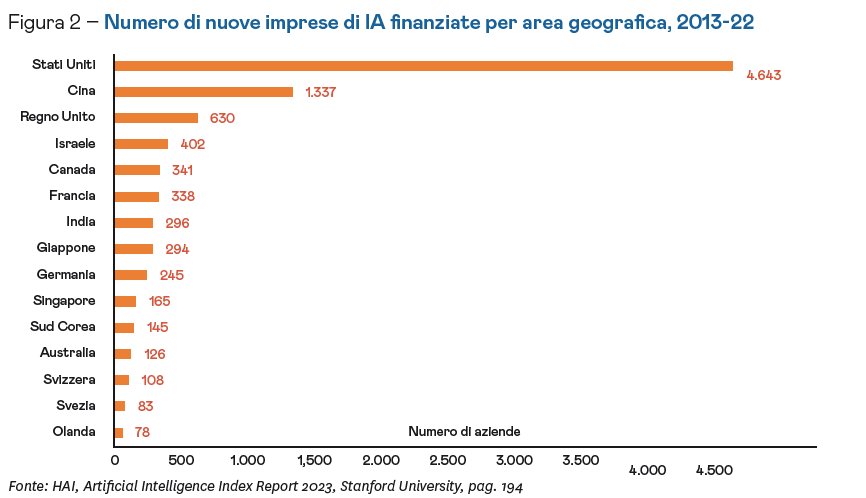

Un secondo freno importante è l’assenza di un ecosistema dell’innovazione per eccellenze europee dell’IA. Tra le 20 più grandi aziende tech, soltanto tre sono europee (Accenture, SAP e ASML) e l'Europa non è esattamente terra feconda per l’IA (Fig. 2). In tal senso, l'UE deve favorire l'integrazione dei talenti, lo sviluppo di un mercato del lavoro dinamico e la promozione di centri all’avanguardia.

La frammentazione geografica dell’innovazione e un mercato digitale incompiuto sono criticità essenziali. Gli hub di sviluppo dell’IA si concentrano in poche regioni (Île-de-France, Oberbayern, Noord-Brabant) e le aziende, a causa dello scarso livello d’integrazione del mercato digitale, stentano ad affermarsi a livello europeo, anchilosando la competitività del continente. Facendo eco alle recenti parole di Draghi sul Financial Times, anche, e forse soprattutto, per l'IA c'è bisogno di un'Unione più profonda. Il mercato unico digitale è il primo passo per immaginare un’Unione competitiva e a tal fine occorrerà accelerare l’interconnettività tra gli hub di innovazione esistenti e crearne di nuovi. Si dovrà poi semplificare il processo di espansione delle start-up in UE fuori dal paese di origine, magari creando un passaporto europeo dell’innovazione: un’azienda europea innovativa verrebbe sottoposta a regime fiscale unico, procedure amministrative omogenee e politiche del lavoro coordinate per trattenere i talenti. Un’idea suggestiva, certo ambiziosa, ma necessaria al perseguimento d’un obiettivo altresì ambizioso: il fiorire di un ecosistema europeo dell’IA.

Alimentare l'IA: una sovranità europea dei dati

Se i dati sono il carburante dell’IA, il ritardo nella disponibilità e nell'accesso ad essi è un vulnus per l’Europa. Con le Big Tech che detengono gran parte dei dati globali, le PMI europee difettano di database interni ed esterni. Inoltre, la frammentazione del mercato digitale impedisce la creazione di set di dati comuni, in particolare a causa di una scarsa condivisione tra aziende private ed istituzioni. Al contrario, Stati Uniti e Cina possono affidarsi rispettivamente a due forze opposte ma ugualmente centripete per la costruzione di set corposi di dati: il settore privato ed il governo centrale.

Questa penuria di dati indebolisce le attività di R&S, e frena l’adozione delle tecnologie di IA da parte delle aziende europee: solo l’11% ne fa uso, a fronte di un obiettivo del 75% nel 2030.

In tal senso, serve accelerare la creazione di set di dati europei e incoraggiare la condivisione di dati tra aziende e istituzioni e l’interconnessione delle pubbliche amministrazioni dei vari Stati membri, ad oggi una scala di Penrose per i cittadini, così da ridurre frammentazione e dispersione dei dati. Infine, occorrerà supportare la digitalizzazione delle PMI con sgravi fiscali ad hoc per permettere l’adozione dell’IA.

Le competenze per fare dell’IA una specialità europea

Non è, poi, possibile ignorare il ruolo dei talenti. Pur essendo “artificiale”, infatti, l’IA richiede disponibilità d’intelligenza naturale, ossia capitale umano qualificato. L’Unione produce talenti, ma stenta a trattenerli: più che sulla formazione è pertanto urgente agire sull’attrattività e la capacità di penetrazione.

La ricerca accademica europea in IA è messa a dura prova dalla migrazione dei ricercatori, specialmente verso gli Stati Uniti, dove sono loro offerte condizioni favorevoli, con il risultato che un terzo dei ricercatori in IA delle università americane viene dall’UE. Problematico è poi il tasso di conversione dell’eccellenza accademica in opportunità imprenditoriali. Difatti, se solo un terzo dei migliori talenti europei in IA sono attivamente coinvolti nell’industria, nel 2022 il 54% dei creatori di modelli linguistici di grandi dimensioni era americano, contro il 3% dalla Germania, paese in testa alla classifica dell’UE. Non sorprende, allora, che le aziende europee menzionino la scarsità di talenti sul mercato del lavoro tra gli ostacoli all’adozione di IA.

Ecco che s’impone la costruzione di un polo dell’IA capace di trattenere i talenti europei e di attrarre quelli formati altrove. Per questo, serve rafforzare le sinergie tra l’accademia e il settore privato per canalizzare gli investimenti in ricerca, abilitare una maggiore disponibilità di talenti sul mercato del lavoro e favorire l’emergenza di eccellenze europee. È necessario poi investire sulla riqualificazione del capitale umano presente per garantire la competitività delle aziende in un mondo in costante evoluzione.

Regolamentare l'IA: la strada da percorrere per stimolare l'innovazione

Nel 2021, “grazie all’approccio basato sul rischio, l’Unione Europea ha concepito l’AI Act come un regolamento a prova di futuro”, dice Brando Benifei, co-rapporteur al Parlamento Europeo dell’AI Act. Tuttavia, l’innovazione corre più veloce della regolamentazione, ed il rischio è quello di investire tempo e risorse invano. È quanto è stato messo in luce con l’avvento dei foundation models come GPT-4, non previsti nel testo della Commissione, e che costringono l’UE a prevedere un’eccezione ancor prima dell’approvazione del testo. Allora, per assicurare che l’AI Act non nasca zoppo o che un eccessivo zelo regolatorio soffochi l’innovazione, flessibilità dev’essere la parola d’ordine per l’implementazione. Per i modelli di fondazione questo si traduce in un approccio regolatorio fondato sulle applicazioni concrete dei modelli e non sui rischi. In primis, per evitare una cristallizzazione a favore delle aziende più stabilite, perlopiù non europee, e favorire l’ingresso di quelle emergenti. In secundis, perché sia chiara l’allocazione della responsabilità lungo la filiera dell’IA, cosicché sia le start-up europee che sviluppano modelli di fondazione, che le PMI, che se ne servono, non siano frenate dal timore di conseguenze legali.

Regolamentare deve far rima con innovare. Anzi, l’AI Act deve essere parte di una visione coesa che permetta all’Europa di affermarsi al contempo come regolatrice e innovatrice. D’altronde, promuovere le proprie tecnologie è la maniera più efficace per affermare le proprie regole.

Conclusione

La rivoluzione dell’IA costituisce un’opportunità unica che l’Europa non può mancare. Negli ultimi 15 anni in cui ha perso terreno nei confronti di Stati Uniti e Cina[1], il vecchio continente è apparso troppo spesso come il “continente dei vecchi”. Non tanto da un punto di vista demografico, quanto soprattutto per la sfiducia diffusa verso l’innovazione, la ritrosia all’assunzione del rischio, l’allarmismo verso i pericoli dell’ignoto messo costantemente davanti all’ottimismo per le opportunità del progresso. Del resto, l’innovazione si misura sul mercato dove l’Unione ha, al più, un ruolo da comprimario. Oggi invece il progetto europeo, ritrovando quell’ambizione che ne ha ispirato la concezione, deve tornare a far sognare i propri cittadini. L’IA rappresenta l’alleato ideale: un volano per la crescita, un’occasione per recuperare il terreno perduto in termini di produttività e di crescita salariale, e soprattutto un terreno fertile dove far germogliare e fiorire la creatività, il genio ed il talento europei. Il Rinascimento, che nacque a Firenze nel XIV-XV secolo contribuendo a rivitalizzare l’Europa sul piano artistico, economico e scientifico, poggiava su due pilastri: il ritorno al mondo antico ed al sapere classico e la presa di coscienza che l’epoca medievale era ormai giunta al termine. Similmente, l’Europa dovrebbe guardare ai principi fondatori del mercato unico basato sulla solidarietà di fatto, della concorrenza a favore dell’innovazione e dello sviluppo economico al servizio delle persone, e prendere atto che il periodo post-guerra fredda caratterizzato dalla globalizzazione si è concluso. Per poter avere un ruolo da protagonista in questo mondo nuovo, l’Europa deve abbracciare l’innovazione, appropriarsi dell’IA e, soprattutto, ritornare a sognare.

Niccolò Bianchini, Direttore della Ricerca alla Fondation Robert Schuman. Lorenzo Ancona, autore della Newsletter Artifacts.

[1] Basti pensare come il PIL dell’Unione europea – allora comprensiva del Regno Unito –, nel 2008 leggermente superiore a quello statunitense (16.200 miliardi di dollari contro 14.700 miliardi), alla fine del 2022 (assieme al Regno Unito) valesse soltanto il 75% dello stesso (19.800 miliardi di dollari contro 25.000 miliardi) e come, nel 2021, l'economia europea sia stata superata anche da quella cinese.

Leggi Hbr Italia

anche su tablet e computer

Newsletter