LEADERSHIP

Andrea Granelli

Febbraio 2023

Perché mettere insieme crisi e digital transformation? Perché in entrambi i casi si tratta di affrontare un grande cambiamento, che richiede non solo nuove competenze e nuovi comportamenti ma anche, forse soprattutto, nuovi punti di vista per leggere la realtà in trasformazione. Perché ogni cambiamento è innanzitutto critico e richiede anche di saperne cogliere l’essenza e il punto di svolta. Questo è il significato profondo della parola greca krisis: non confusione, disorientamento, ma quel momento in cui le cause del fenomeno diventano manifeste e si devono prendere decisioni per orientarne l’evoluzione.

Il cambiamento di punti di vista coinvolge quindi la mentalità, i pregiudizi, gli stereotipi, i valori condivisi, i bias cognitivi. È dunque un cambiamento culturale, forse il più difficile dei cambiamenti. La cultura è difficile da perimetrare e misurare; ed è restia alle trasformazioni, soprattutto quelle che mettono in dubbio i dogmi fondativi. E soprattutto – quando cresce la tensione – tende a ritornare sui suoi passi, su un terreno di gioco conosciuto e attiva il pilota automatico. Per questo diventa sempre più insistente il tema dell’unlearn: non solo imparare cose nuove, ma anche disimparare i vecchi metodi.

“Nuovi” strumenti per supportare il cambiamento

Servono quindi strumenti potenti e idonei a questo percorso. Non è la prima volta che l’essere umano deve affrontare grandi cambiamenti del punto di vista. In alcuni casi questo cambiamento è stato davvero drammatico – pensiamo, ad esempio, al passaggio dal sistema tolemaico a quello copernicano. In quel caso crollava un mondo di certezze e di dogmi. La sfida che dobbiamo affrontare in questi tempi di crisi e di rivoluzione digitale è certamente meno radicale ma comunque complessa e sfidante.

Affrontare con forza un cambiamento vuol dire, quindi, buttarsi nell'occhio del ciclone, accettare di entrare in terreni inesplorati dove non si domina, dove non si controlla, dove non si prevede. Servono, però, anche figure capaci di guidare in questo percorso tortuoso. Persone capaci di dimostrare non solo di sapere le cose e di saperle fare (meglio di chiunque altro), ma di saper anche migliorare queste capacità negli altri. Per questo motivo il dialogo serrato e periodico è uno strumento essenziale e questo non può avvenire né nelle aule didattiche gremite né ascoltando in solitudine una pillola video. Petrus Cantor, teologo francese del XII secolo, richiama la potenza della dialettica e del confronto: «Nessuna verità può essere veramente capita e predicata con ardore se prima non sia stata masticata dai denti della disputa».

Per questo motivo l’ondata di gadget digitali che stanno arricchendo le nuove offerte formative si limitano a scalfire il problema e sono sostanzialmente inefficaci nell’accompagnare un cambiamento profondo e stabile di mentalità.

La storia ha qualcosa da dirci

Un approccio durato secoli e sicuramente di grande ispirazione ancora oggi è la Stoa, la scuola stoica che, con diverse fasi, ha operato dagli inizi del III secolo AC fino al III DC. Scopo della scuola non era insegnare una specifica dottrina (i maestri non ci hanno lasciato testi dottrinali), ma cambiare punto di vista, ad esempio nel rapporto con la morte, rispetto alle cause che determinano gli eventi, nella gestione delle nostre emozioni più scomode. E quali erano i loro strumenti? Principalmente due.

Innanzitutto, la raccolta – in collezioni agili e a portata di mano (da lì l’espressione “manuale”) di frasi ispirative che aiutassero, soprattutto nei momenti difficili, a ritornare sulla retta via. Aforismi, massime sapienziali, apoftegmi: frasi concise, essenziali, tese e memorabili, veri e propri corto circuiti cognitivi impregnati di figure retoriche e spesso associati a immagini metaforiche capaci di richiamare alla memoria concetti più complessi e orientare decisioni e comportamenti.

E poi la maieutica, il dialogo con il mentore. Figura antica che risale addirittura alla cultura greca e prende forma nell’Odissea. Mentore, figlio di Alcimo, era una persona di assoluta fiducia cui Omero affidò suo figlio Telemaco, dovendo partire per una lunga guerra contro i Troiani. Una presenza discreta, ma sempre importante nei momenti nodali della vita e crescita di Telemaco. È interessante notare che Mentore fu creato e ispirato da Atena e aveva, pertanto, entrambe le doti maschili e femminili. E ciò per mettere in luce la ricchezza e complessità di relazioni che era in grado di gestire: dalla guida e protezione paterna alla cura ed educazione sentimentale materna.

Ruolo e profilo del mentore

Il mentore è quindi una figura doppiamente duplice: non solo con doti maschili e femminili, ma anche con presenza sia esterna che interna. Osservatore dall’esterno, senza bias, del contesto in cui vive e opera il mentoree, ma anche vicino ed empatico, capace di mettersi nei suoi panni e assumere anche il suo sguardo soggettivo. Questa dimensione – forte capacità empatica ma sguardo obiettivo e distaccato – è un’altra componente essenziale, che dipende oltre che da una robustezza e consapevolezza psicologica anche dalla padronanza di specifiche competenze: pensiero strategico, leadership, cultura digitale, capacità critiche e problem solving. Il cuore delle soft skill. Non solo solo coach, ma anche business advisor e “una-volta-leader”: competenze riconosciute ed esperienza diretta sul campo sono ingredienti essenziali nella mentorship trasformativa.

Ma queste competenze ed esperienze accumulate – seppure generatrici di successo – non devono oscurare l’apertura al futuro, all’inatteso, allo spiazzante: non devono creare coazioni nostalgiche. L’innovazione, infatti, è nella sua essenza l’affrontare cose mai viste o, meglio, fatti inauditi, sfidanti ma anche mai ascoltati, che non pensavamo neppure possibili.

La mentorship trasformativa non è dunque accattivante, non si occupa di lenire le ferite dell’ego, anche se se ne deve far carico. Il filosofo stoico Epitteto lo dice in modo efficacissimo e incontrovertibile nelle Diatribe: «Ti invito a venire da me per sentirti dire che ti trovi in un cattivo stato, che ti curi di tutto piuttosto che di ciò di cui dovresti curarti, che ignori il bene e il male e che sei infelice e sfortunato. Bell’invito! E invero, se le parole dei filosofi non suscitano queste reazioni, sono cadaveri, sia esse, sia chi le pronuncia».

Servono competenze di business, dunque, ma anche padronanza psicologica … molto di più che la semplice intelligenza emotiva spesso assimilata all’empatia relazionale. Questa capacità psicologica permette al mentore di capire i problemi, mettere a fuoco i disagi, svelare difese e barriere psicologiche, comprendere le cause profonde del malessere. Lo dice chiaramente Montaigne nei suoi Saggi: «Non è segno di mente equilibrata giudicarci semplicemente dalle nostre azioni esteriori; bisogna sondare fin nell’interno e vedere da quali molle provenga lo slancio».

Ma la cura non è a sua volta psicologica; la cura è progettuale e punta ad aumentare competenze e consapevolezza delle dinamiche del business e delle loro ricadute relazionali. Una sorta di training molto personalizzato e sul campo: questa è la differenza principale con il coaching.

La difficoltà nel cambiare il punto di vista

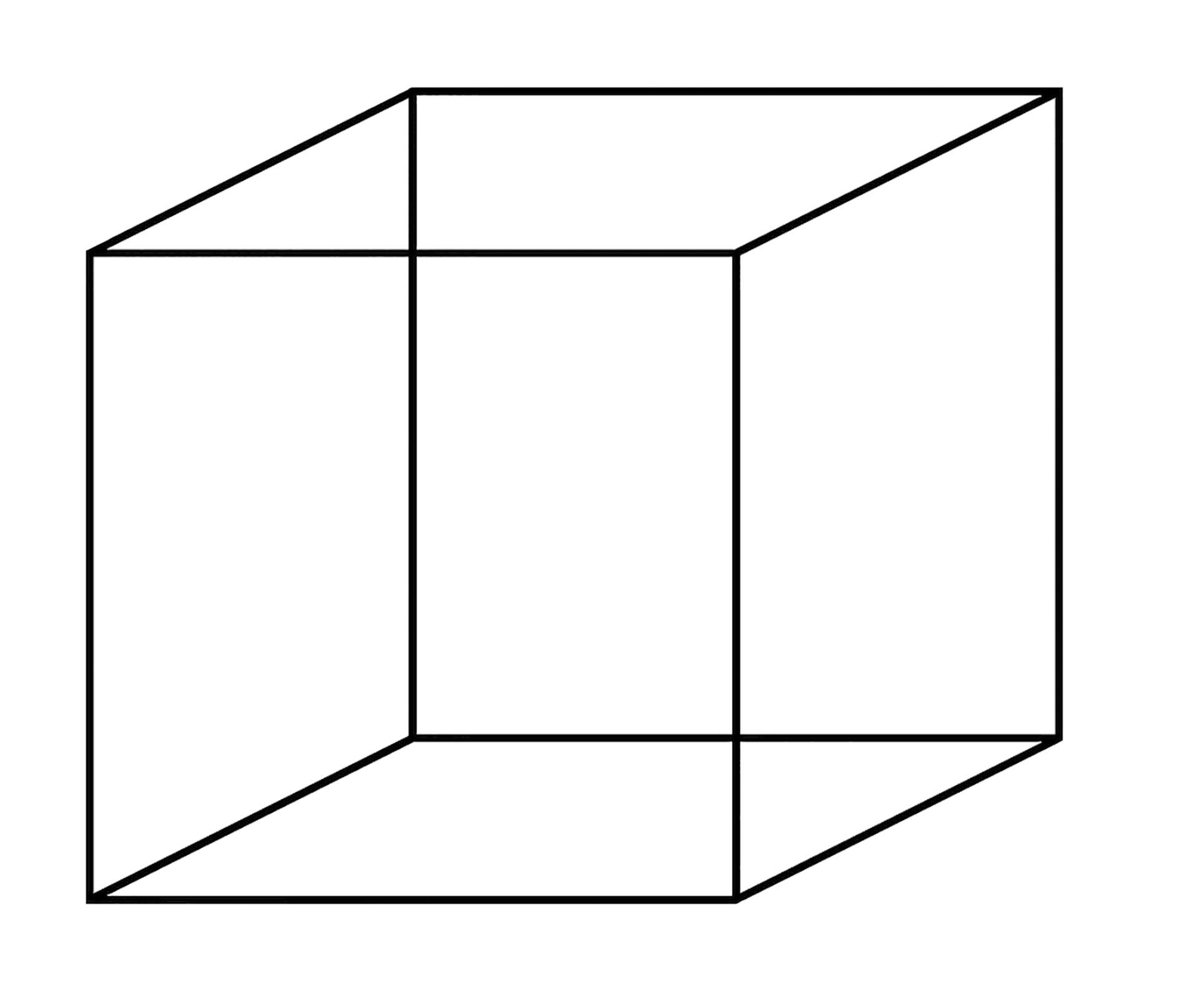

Cambiare punto di vista richiede sempre uno sforzo anche quando il tema è semplice. Ce lo mostra molto chiaramente il filosofo Herbert Dreyfus in un passaggio del suo celebre libro Mind over Machine. The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer, quando ci chiede di guardare l’immagine di un cubo con i lati trasparenti, come nella figura.

Diamogli la parola: «Per sperimentare cosa comporti un cambio di prospettiva dovuto a elementi non salienti che poi lo diventano, considerate questa figura. Probabilmente vi sembrerà un cubo tridimensionale con una delle facce che si proietta verso di voi. Ora provate a concentrare la vostra attenzione sull’angolo del cubo dietro quella faccia. Probabilmente la faccia del cubo che contiene quell’angolo diventerà in un attimo la faccia più vicina a voi e vedrete il cubo da una nuova prospettiva, con la faccia che in origine emergeva che retrocede sullo sfondo».

Una tecnica potente per facilitare il cambiamento del punto di vista è l’utilizzo delle domande. La stessa situazione esaminata da due punti di vista può infatti sembrare molto diversa e suggerire decisioni differenti. Il logico Amos Tversky ha dimostrato come diverse formulazioni della stessa domanda possano influenzare la percezione e quindi una decisione. Talvolta, quando la decisione è una scelta fra due alternative, una riformulazione efficace può addirittura produrre una scelta inversa.

Competenze di business e conoscenza tacita

Ma per poter formulare questo tipo di domande dobbiamo padroneggiare contesto e contenuti; ancora una volta gli insight psicologici non ci bastano. Inoltre, nelle trasformazioni è più importante il percorso della meta. Ciò che conta è avere infatti un fine che orienta la nostra vita. In questo modo, la drammaticità della FINE assume il significato di essere anche il FINE naturale verso cui tendere. È quindi più importante il percorso che non la destinazione. Anche perché noi siamo pienamente responsabili di come conduciamo il nostro percorso, mentre il riuscire o meno a raggiungere la meta non dipende solo da noi. Aristotele affermava che la vita che val la pena vivere è dedicata ad attività di valore e non misurata dalle buone cose fatte. È il predominio del processo sul prodotto, del viaggio sulla destinazione, del modo di fare rispetto a quanto fatto.

In questo travaso di conoscenza ed esperienza, il mentore ha spesso a che fare con la conoscenza tacita. Le capacità di un esperto non sono infatti sempre traducibili in regole, non sono trasferibili solo in modo esplicito. L’esperto riesce ad aiutare solo se calato in uno specifico contesto e allora – in modo fluido e inconsapevole – può dare suggerimenti vincenti (in alcuni casi senza sapere neanche perché). E il contesto emerge solo quando si entra in profondità e in intimità: in sessioni one-to-one, dunque.

E poi ci vuole tempo. Il cambiamento di mentalità non avviene in un attimo. Certo, le illuminazioni ci rivelano nuove vie ma, come la parola ci ricorda, rivelare è svelare … ma anche mettere altri veli. Serve determinazione e soprattutto costanza. Lo spiega bene Mark Twain in Wilson lo zuccone: «L’abitudine è l’abitudine. Non si può sbatterla fuori dalla finestra: bisogna invece, a forza di persuasione, farle scendere le scale un gradino alla volta».

La mentalità, il mindset, è considerato un fattore soft, che richiama leggerezza, scarsa rilevanza, facilità. Nulla di tutto questo. Purtroppo, è legato ai cambiamenti culturali, che sono molto più hard di quanto non si pensi. E questi temi vanno affrontati da subito.

In una lezione David Cohen – imprenditore seriale e fondatore di Techstar – ha osservato che la maggior parte dei giovani imprenditori che conosceva cercavano un mentore per le loro aziende solo quando decidevano di chiedere finanziamenti. Ma, in verità, ci dice, queste figure devono essere intrecciate nel tessuto di qualsiasi start-up fin dall’inizio. Quando sono bravi vedono in noi qualcosa di prezioso e ci aiutano a raggiungere rapidamente il nostro potenziale.

Andrea Granelli è Presidente di Kanso.